Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки шокировала весь мир. С этого момента афоризм «промедление смерти подобно» как нельзя точнее отражал необходимость форсировать ядерный проект в СССР – государстве, также претендовавшем на ведущие роли на мировой арене.

Пасолнце – побочное солнце, явленье на небе отраженья солнца;

обычно их бывает два или более, со светлым сияньем вверху,

это пасолнце столбовое или столбы…

В. И. Даль, «Толковый словарь живого великорусского языка»

Уже 20 августа 1945 года был организован Специальный комитет для контроля по использованию атомной энергии. Во главе его встал Лаврентий Берия, а руководителем Технического совета был назначен министр сельскохозяйственного машиностроения СССР Б. Л. Ванников. Среди прочего, Спецкомитет № 1 занимался подготовкой испытаний первой советской атомной бомбы. Она стала детищем секретного КБ-11, учреждённого 9 апреля 1946 года.

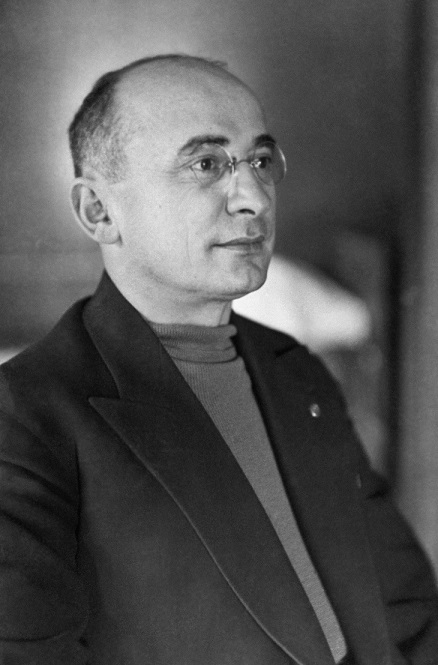

– руководитель советского атомного проекта, о чём многие предпочитают умалчивать

План работ КБ и его главного конструктора Ю. Б. Харитона утверждал сам Сталин. При этом разработка конструкции атомного заряда началась ещё в конце победного 1945-го. Тогда ещё не составлялось техзаданий, Харитон лично давал устные указания – и нёс персональную ответственность за результат. Позднее разработки были переданы КБ-11 (ныне – всемирно известный «Арзамас-16»).

Проект по созданию первой советской атомной бомбы получил название «Реактивный двигатель специальный», сокращённо – РДС. Немудрено, что букву С в аббревиатуре зачастую связывают с фамилией «отца народов». Сборка атомной бомбы должна была быть завершена до 1 февраля 1949 года.

В качестве места для испытательного полигона был выбран район в Казахской ССР, среди безводных степей и солёных озёр. На берегу Иртыша возвели городок Семипалатинск-21. Испытания должны были пройти в 70 км от него.

Испытательная площадка представляла собой равнину примерно 20 км в диаметре, окружённую горами. Начатая на ней в 1947 году работа не прекращалась ни на день. Все необходимые материалы подвозились автотранспортом за 100, а то и 200 км.

В центре опытного поля была возведена башня из металлоконструкций высотой 37,5 м. На ней устанавливалась РДС-1. Территорию в радиусе 10 км оборудовали специальными сооружениями для наблюдения и регистрации испытаний. Само опытное поле было разделено на 14 секторов, в соответствии с их назначением. Так, фортификационные сектора должны были выявить воздействие взрывной волны на защитные постройки, а сектора гражданских сооружений имитировали городскую застройку, подвергшуюся атомной бомбардировке. В них были возведены одноэтажные дома из древесины и четырёхэтажные кирпичные здания, кроме того, отрезки тоннелей метро, фрагменты взлётно-посадочных полос, водонапорная башня. В военных секторах была размещена военная техника – артиллерийские установки, танки, несколько самолётов.

Руководитель службы радиационной защиты, замминистра здравоохранения А. И. Бурназян нашпиговал два танка дозиметрической аппаратурой. Эти машины должны были направиться прямиком к эпицентру взрыва после его осуществления. Бурназян предлагал снять с танков башни и экранировать их свинцовыми щитами. Военные высказались против, поскольку это искажало бы силуэты бронетехники. Но И. В. Курчатов, назначенный руководить испытаниями, отверг протесты, заявив, что испытания атомной бомбы – это не выставка собак, а танки – не пудели, чтобы оценивать их по внешнему виду.

Академик И. В. Курчатов – вдохновитель и один из творцов советского атомного проекта

Однако не обошлось и без братьев наших меньших – ведь и самая точная техника не выявила бы всех последствий ядерного излучения на живые организмы. Животных разместили в крытых загонах и на открытом воздухе. Им предстояло принять на себя один из сильнейших ударов за всю историю эволюции живых видов.

В преддверии испытаний РДС, с 10 по 26 августа, был устроен ряд репетиций. Проверялась готовность всей аппаратуры, были проведены четыре подрыва неядерных взрывчатых веществ. Эти учения продемонстрировали исправность всей автоматики и взрывной линии: кабельная сеть на территории опытного поля по протяжённости превышала 500 км. Личный состав также пребывал в полной готовности.

21 августа на полигон были доставлены плутониевый заряд и четыре нейтронных запала, один из которых должен был использоваться для подрыва боевого изделия. И. В. Курчатов с санкции Берии распорядился о начале испытаний 29 августа в 8 часов утра по местному времени. Вскоре руководитель советского атомного проекта прибыл в Семипалатинск-21. Сам Курчатов трудился там ещё с мая 1949 года.

В ночь накануне испытаний в мастерской около башни была произведена окончательная сборка РДС. Монтаж завершили к 3 часам утра. К тому моменту начинала портиться погода, поэтому подрыв решили перенести на час раньше. В 06:00 заряд был установлен на испытательную башню, а взрыватели подключены к линии.

Башня, на которой был размещён заряд первой отечественной атомной бомбы РДС-1. Рядом – монтажный корпус. Полигон под Семипалатинском-21, 1949 год

Ровно за девять лет до того группа физиков – Курчатов, Харитон, Флёров и Петржак – передали в Академию наук СССР свой план исследований ядерной цепной реакции. Ныне первые двое находились с Берией в командном пункте в 10 км от башни, а Флёров проводил последние проверки на её верхушке. Когда он последним спустился и покинул зону эпицентра, была снята и охрана вокруг неё.

В 06:35 операторы включили электропитание, ещё через 13 минут был запущен автомат испытательного поля.

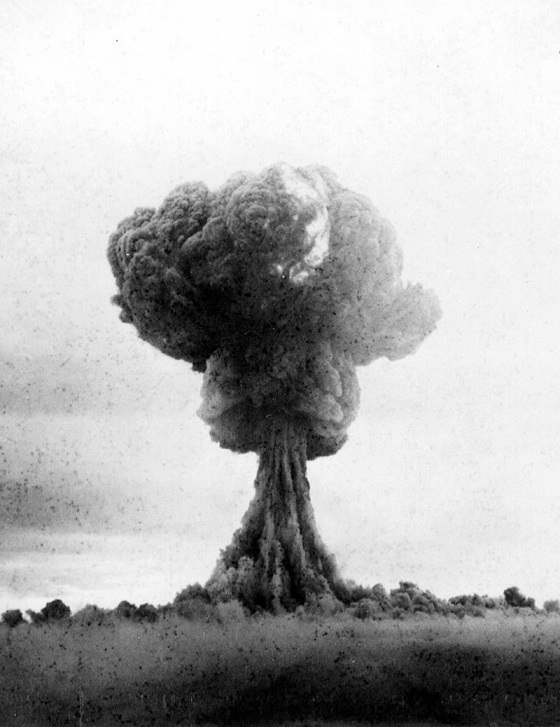

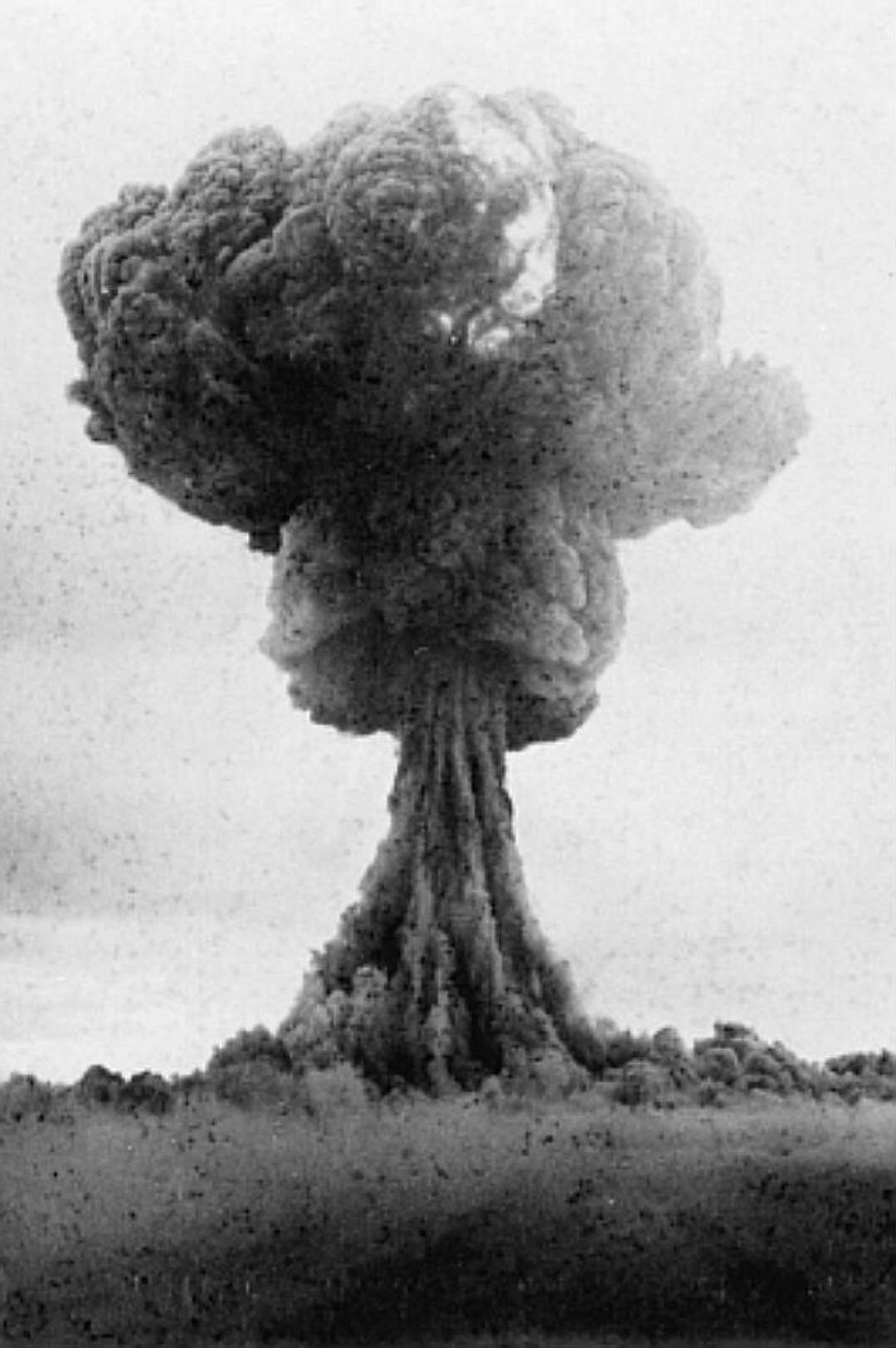

Ровно в 07:29, 29 августа 1949 года, испытательный полигон озарился невиданно ярким светом. Незадолго до того Харитон приоткрыл дверь в стене КП, противоположной от места взрыва. Увидев вспышку, как знамение успешного подрыва РДС, он закрыл дверь – ведь приближалась взрывная волна. Когда руководство вышло наружу, облако атомного взрыва уже приобрело пресловутую грибообразную форму. Восторженный Берия обнял Курчатова и Харитона и поцеловал их в лоб.

Взрыв первой отечественной атомной бомбы РДС-1 на Семипалатинском полигоне, 29 августа 1949 г.

Один из непосредственных наблюдателей испытаний оставил превосходное описание происходящего:

«На верхушке башни вспыхнул непереносимо яркий свет. На какое-то мгновение он ослаб и затем с новой силой стал быстро нарастать. Белый огненный шар поглотил башню и цех и, быстро расширяясь, меняя цвет, устремился кверху. Базисная волна, сметая на своём пути постройки, каменные дома, машины, как вал, покатилась от центра, перемешивая камни, брёвна, куски металла, пыль в одну хаотическую массу. Огненный шар, поднимаясь и вращаясь, становился оранжевым, красным…».

В то же самое время экипажи дозиметрических танков форсировали движки и десять минут спустя уже находились в эпицентре взрыва. «На месте башни зияла огромная воронка. Жёлтая песчаная почва вокруг спеклась, остекленела и жутко хрустела под гусеницами танка», – вспоминал Бурназян.

За успешное испытание атомной бомбы Берию, как председателя Спецкомитета №1, наградили Сталинской премией I степени «За организацию дела производства атомной энергии и успешное завершение испытания атомного оружия», а также присудили звание «Почётного гражданина СССР». Остальные руководители, прежде всего Курчатов и Харитон, были представлены к званию Героя Социалистического Труда, удостоены больших денежных премий и ряда льгот.

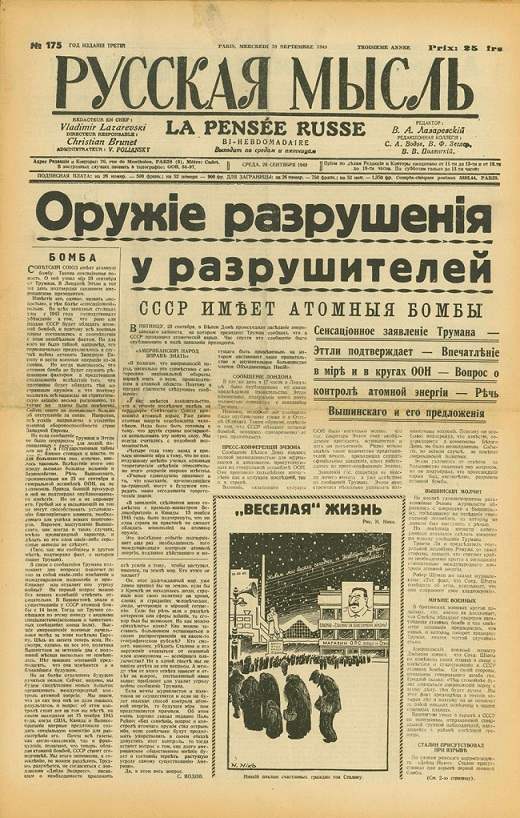

23 сентября 1949 г. президент Трумэн выступил с заявлением, касающимся вопроса об атомном взрыве, который состоялся в СССР. Президент подчеркнул, что ещё 15 ноября 1945 года «в трёхсторонней декларации президента США и премьер-министров Соединённого Королевства и Канады… ни у одной нации не может быть монополии на атомное оружие». Также в связи с этим он обозначил необходимость «эффективного контроля, осуществляемого в порядке принудительного исполнения и имеющего законную силу международного контроля над атомной энергетикой, контроля, который обеспечит правительство и большинство членов Организации Объединённых Наций». Мировое сообщество забило тревогу.

Став достоянием общественности, испытание первой советской атомной бомбы заняло первые полосы мировых газет. Русская эмиграция неистовствовала

Советский союз не опровергал того, что в СССР идут «строительные работы больших масштабов», что планируются «большие взрывные работы». Также министр иностранных дел В. М. Молотов заявил о том, что «секрет атомной бомбы» уже давно известен СССР. Для правительства США это стало сюрпризом. Они не предполагали, что СССР так скоро овладеет технологией производства ядерного оружия.

Оказалось, что место было выбрано весьма удачно, и Семипалатинский полигон был использован ещё неоднократно. В период с 1949 по 1990 год в СССР реализовалась масштабная программа ядерных испытаний, основным итогом которой стало достижение ядерного паритета с США. За это время было проведено 715 испытаний ядерного оружия и взрывов в мирных целях, в которых было взорвано 969 ядерных зарядов. Но начало этому пути положило августовское утро 1949-го, когда на небе вспыхнули два Солнца – и мир навсегда перестал быть прежним.

Создание советской ядерной бомбы по сложности научных, технических и инженерных задач –значительное, поистине уникальное событие, оказавшее влияние на баланс политических сил в мире после Второй мировой войны. Решение этой задачи в нашей стране, не оправившейся еще от страшных разрушений и потрясений четырех военных лет, стало возможным в результате героических усилий ученых, организаторов производства, инженеров, рабочих и всего народа. Воплощение в жизнь Советского атомного проекта потребовало настоящего научно-технологического и промышленного переворота, который привел к появлению отечественной атомной отрасли. Этот трудовой подвиг оправдал себя. Овладев секретами производства ядерного оружия, наша Родина на долгие годы обеспечила военно-оборонный паритет двух ведущих государств мира – СССР и США. Ядерный щит, первым звеном которого стало легендарное изделие РДС-1, и сегодня защищает Россию.

Руководителем Атомного проекта был назначен И. Курчатов. С конца 1942 года он стал собирать ученых и специалистов, необходимых для решения проблемы. Первоначально общее руководство атомной проблемой осуществлял В. Молотов. Но 20 августа 1945 года (через несколько дней после атомной бомбардировки японских городов) Государственный Комитет Обороны принял решение о создании Специального Комитета, который возглавил Л. Берия. Именно он стал руководить Советским атомным проектом.

Первая отечественная атомная бомба имела официальное обозначение РДС-1. Расшифровывалось оно по-разному: «Россия делает сама», «Родина дарит Сталину» и т. д. Но в официальном постановлении СМ СССР от 21 июня 1946 года РДС получила формулировку – «Реактивный двигатель «С»».

В тактико-техническом задании (ТТЗ) указывалось, что атомная бомба разрабатывается в двух вариантах: с применением «тяжелого топлива» (плутония) и с применением «легкого топлива» (урана-235). Написание ТЗ на РДС-1 и последующая разработка первой советской атомной бомбы РДС-1 велась с учетом имевшихся материалов по схеме плутониевой бомбы США, испытанной в 1945 году. Эти материалы были предоставлены советской внешней разведкой. Важным источником информации был К. Фукс – немецкий физик, участник работ по ядерным программам США и Англии.

Разведматериалы по плутониевой бомбе США позволили избежать ряда ошибок при создании РДС-1, значительно сократить сроки ее разработки, уменьшить расходы. При этом с самого начала было ясно, что многие технические решения американского прототипа не являются наилучшими. Даже на начальных этапах советские специалисты могли предложить лучшие решения как заряда в целом, так и его отдельных узлов. Но безусловное требование руководства страны состояло в том, чтобы гарантированно и с наименьшим риском получить действующую бомбу уже к первому ее испытанию.

Ядерная бомба должна была изготавливаться в виде авиационной бомбы весом не более 5 тонн, диаметром не более 1,5 метра и длиной не более 5 метров. Эти ограничения были связаны с тем, что бомба разрабатывалась применительно к самолету ТУ-4, бомболюк которого допускал размещение «изделия» диаметром не более 1,5 метра.

По мере продвижения работ стала очевидной необходимость особой научно-исследовательской организации для конструирования и отработки самого «изделия». Ряд исследований, проводимых Лабораторией N2 АН СССР, требовал их развертывания в «удаленном и изолированном месте». Это означало: необходимо создать специальный научно-производственный центр для разработки атомной бомбы.

Создание КБ-11

|

Научно-производственная деятельность КБ-11 подлежала строжайшей секретности. Ее характер и цели были государственной тайной первостепенного значения. Вопросы охраны объекта с первых дней находились в центре внимания.

9 апреля 1946 года было принято закрытое постановление Совета Министров СССР о создании Конструкторского бюро (КБ-11) при Лаборатории N 2 АН СССР. Начальником КБ-11 был назначен П. Зернов, главным конструктором - Ю. Харитон.

Постановление Совета Министров СССР от 21 июня 1946 года определило жесткие сроки создания объекта: первая очередь должна была войти в строй 1 октября 1946 года, вторая - 1 мая 1947 года. Строительство КБ-11 («объекта») возлагалось на Министерство внутренних дел СССР. «Объект» должен был занять до 100 кв. километров лесов в зоне Мордовского заповедника и до 10 кв. километров в Горьковской области.

Стройка велась без проектов и предварительных смет, стоимость работ принималась по фактическим затратам. Коллектив строителей формировался с привлечением «специального контингента» - так обозначались в официальных документах заключенные. Правительством создавались особые условия обеспечения стройки. Тем не менее строительство шло трудно, первые производственные корпуса были готовы только в начале 1947 года. Часть лабораторий разместилась в монастырских строениях.

|

|

|

|

Объем строительных работ был велик. Предстояла реконструкция завода N 550 для возведения на имеющихся площадях опытного завода. Нуждалась в обновлении электростанция. Необходимо было построить литейно-прессовый цех для работы со взрывчатыми веществами, а также ряд зданий для экспериментальных лабораторий, испытательные башни, казематы, склады. Для проведения взрывных работ требовалось расчистить и оборудовать большие площадки в лесу.

Специальных помещений для научно-исследовательских лабораторий на начальном этапе не предусматривалось – ученые должны были занять двадцать комнат в главном конструкторском корпусе. Конструкторам, как и административным службам КБ-11, предстояло разместиться в реконструированных помещениях бывшего монастыря. Необходимость создать условия для прибывающих специалистов и рабочих заставляла уделять все большее внимание жилому поселку, который постепенно приобретал черты небольшого города. Одновременно со строительством жилья возводился медицинский городок, строились библиотека, киноклуб, стадион, парк и театр.

|

|

|

|

17 февраля 1947 года постановлением Совета Министров СССР за подписью Сталина КБ-11 было отнесено к особо режимным предприятиям с превращением его территории в закрытую режимную зону. Саров был изъят из административного подчинения Мордовской АССР и исключен из всех учетных материалов. Летом 1947 года периметр зоны был взят под войсковую охрану.

Работы в КБ-11

Мобилизация специалистов в ядерный центр осуществлялась вне зависимости от их ведомственной принадлежности. Руководители КБ-11 вели поиск молодых и перспективных ученых, инженеров, рабочих буквально во всех учреждениях и организациях страны. Все кандидаты на работу в КБ-11 проходили специальную проверку в службах госбезопасности.

Создание атомного оружия явилось итогом работы большого коллектива. Но он состоял не из безликих «штатных единиц», а из ярких личностей, многие из которых оставили заметный след в истории отечественной и мировой науки. Здесь был сконцентрирован значительный потенциал как научный, конструкторский, так и исполнительский, рабочий.

В 1947 году в КБ-11 прибыло на работу 36 научных сотрудников. Они были откомандированы из различных институтов, в основном из Академии наук СССР: Института химической физики, Лаборатории N2, НИИ-6 и Института машиноведения. В 1947 году в КБ-11 работало 86 инженерно-технических работников.

С учетом тех проблем, которые предстояло решить в КБ-11, намечалась очередность формирования его основных структурных подразделений. Первые научно-исследовательские лаборатории начали работать весной 1947 года по следующим направлениям:

лаборатория N1 (руководитель - М. Я. Васильев) – отработка конструктивных элементов заряда из ВВ, обеспечивающих сферически сходящуюся детонационную волну;

лаборатория N2 (А. Ф. Беляев) – исследования детонации ВВ;

лаборатория N3 (В. А. Цукерман) – рентгенографические исследования взрывных процессов;

лаборатория N4 (Л. В. Альтшулер) – определение уравнений состояния;

лаборатория N5 (К. И. Щелкин) - натурные испытания;

лаборатория N6 (Е. К. Завойский) - измерения сжатия ЦЧ;

лаборатория N7 (А. Я. Апин) – разработка нейтронного запала;

лаборатория N8 (Н. В. Агеев) - изучение свойств и характеристик плутония и урана в целях применения в конструкции бомбы.

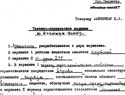

Начало полномасштабных работ первого отечественного атомного заряда можно отнести к июлю 1946 года. В этот период в соответствии с решением Совета Министров СССР от 21 июня 1946 года Ю. Б. Харитоном было подготовлено «Тактико-техническое задание на атомную бомбу».

|

|

|

|

В ТТЗ указывалось, что атомная бомба разрабатывается в двух вариантах. В первом из них рабочим веществом должен быть плутоний (РДС-1), во втором – уран-235 (РДС-2). В плутониевой бомбе переход через критическое состояние должен достигаться за счет симметричного сжатия плутония, имеющего форму шара, обычным взрывчатым веществом (имплозивный вариант). Во втором варианте переход через критическое состояние обеспечивается соединением масс урана-235 с помощью взрывчатого вещества («пушечный вариант»).

В начале 1947 года начинается формирование конструкторских подразделений. Первоначально все конструкторские работы были сконцентрированы в едином научно-конструкторском секторе (НКС) КБ-11, который возглавлял В. А. Турбинер.

Интенсивность работы в КБ-11 с самого начала была очень велика и постоянно возрастала, поскольку первоначальные планы, с самого начала очень обширные, с каждым днем увеличивались по объему и глубине проработки.

Проведение взрывных опытов с крупными зарядами из ВВ было начато весной 1947 года на еще строящихся опытных площадках КБ-11. Наибольший объем исследований предстояло выполнить в газодинамическом секторе. В связи с этим туда в 1947 году было направлено большое число специалистов: К. И. Щелкин, Л. В. Альтшулер, В. К. Боболев, С. Н. Матвеев, В. М. Некруткин, П. И. Рой, Н. Д. Казаченко, В. И. Жучихин, А. Т. Завгородний, К. К. Крупников, Б. Н. Леденев, В. М. Малыгин, В. М. Безотосный, Д. М. Тарасов, К. И. Паневкин, Б. А. Терлецкая и другие.

Экспериментальные исследования газодинамики заряда проводились под руководством К. И. Щелкина, а теоретические вопросы разрабатывались находившейся в Москве группой, возглавляемой Я. Б. Зельдовичем. Работы проводились в тесном взаимодействии с конструкторами и технологами.

|

|

|

Разработкой «НЗ» (нейтронного запала) занялись А.Я. Апин, В.А. Александрович и конструктор А.И. Абрамов. Для достижения необходимого результата требовалось освоить новую технологию использования полония, обладающего достаточно высокой радиоактивностью. При этом нужно было разработать сложную систему защиты контактирующих с полонием материалов от его альфа-излучения.

В КБ-11 длительное время велись исследования и конструкторская проработка наиболее прецизионного элемента заряда-капсюля-детонатора. Это важное направление вели А.Я. Апин, И.П. Сухов, М.И. Пузырев, И.П. Колесов и другие. Развитие исследований потребовало территориального приближения физиков-теоретиков к научно-исследовательской, конструкторской и производственной базе КБ-11. С марта 1948 года в КБ-11 стал формироваться теоретический отдел под руководством Я.Б. Зельдовича.

Ввиду большой срочности и высокой сложности работ в КБ-11 стали создаваться новые лаборатории и производственные участки, и откомандированные на них лучшие специалисты Советского Союза осваивали новые высокие стандарты и жесткие условия производства.

Планы, сверстанные в 1946 году, не могли учесть многих сложностей, открывавшихся участникам атомного проекта по мере продвижения вперед. Постановлением СМ N 234-98 сс/оп от 08.02.1948 г. Сроки изготовления заряда РДС-1 были отнесены на более поздний срок – к моменту готовности деталей заряда из плутония на Комбинате N 817.

В отношении варианта РДС-2 к этому времени стало ясно, что его нецелесообразно доводить до стадии испытаний из-за относительно низкой эффективности этого варианта по сравнению с затратами ядерных материалов. Работы по РДС-2 были прекращены в середине 1948 года.

|

|

|

|

По постановлению Совета Министров СССР от 10 июня 1948 года назначены: первым заместителем главного конструктора «объекта» - Щелкин Кирилл Иванович; заместителями главного конструктора объекта - Алферов Владимир Иванович, Духов Николай Леонидович.

В феврале 1948 года в КБ-11 напряженно работало 11 научных лабораторий, в том числе теоретики под руководством Я.Б. Зельдовича, переехавшие на объект из Москвы. В состав его группы входили Д. Д. Франк-Каменецкий, Н. Д. Дмитриев, В. Ю. Гаврилов. Экспериментаторы не отставали от теоретиков. Важнейшие работы выполнялись в отделах КБ-11, которые отвечали за подрыв ядерного заряда. Конструкция его была ясна, механизм подрыва - тоже. В теории. На практике требовалось вновь и вновь проводить проверки, осуществлять сложные опыты.

Очень активно работали и производственники - те, кому предстояло воплотить замыслы ученых и конструкторов в реальность. Руководителем завода в июле 1947 г. был назначен А. К Бессарабенко, главным инженером стал Н. А. Петров, начальниками цехов - П. Д. Панасюк, В. Д. Щеглов, А. И. Новицкий, Г.А. Савосин, А.Я. Игнатьев, В. С. Люберцев.

|

|

|

|

В 1947 году в структуре КБ-11 появился второй опытный завод - для производства деталей из взрывчатых веществ, сборки опытных узлов изделия и решения многих других важных задач. Результаты расчетов и конструкторских проработок быстро воплощались в конкретные детали, узлы, блоки. Эту по высшим меркам ответственную работу выполняли два завода при КБ-11. Завод N 1 осуществлял изготовление многих деталей и узлов РДС-1 и затем - их сборку. Завод N 2 (его директором стал А. Я. Мальский) занимался практическим решением разнообразных задач, связанных с получением и обработкой деталей из ВВ. Сборка заряда из ВВ проводилась в цехе, которым руководил М. А. Квасов.

|

|

|

|

Каждый пройденный этап ставил перед исследователями, конструкторами, инженерами, рабочими новые задачи. Люди работали по 14-16 часов в день, полностью отдаваясь делу. 5 августа 1949 года заряд из плутония, изготовленный на Комбинате N 817, был принят комиссией во главе с Харитоном и затем отправлен литерным поездом в КБ-11. Здесь в ночь с 10-го на 11-е августа была проведена контрольная сборка ядерного заряда. Она показала: РДС-1 соответствует техническим требованиям, изделие пригодно для испытаний на полигоне.

Изменить размер текста: A A

7 февраля 1960 года скончался известный советский ученый Игорь Васильевич Курчатов. Выдающийся физик в самое непростое время создал ядерный щит для своей Родины. Мы расскажем, как разрабатывалась первая атомная бомба в СССР

Открытие ядерной реакции.

Еще с 1918 года в СССР ученые вели исследования в области ядерной физики. Но только перед Второй мировой войной наметился положительный сдвиг. Курчатов вплотную занялся исследованием радиоактивных превращений в 1932 году. А в 1939 году он руководил пуском первого в Советском Союзе циклотрона, который проходил в Радиевом институте в Ленинграде .

В то время этот циклотрон был самым крупным в Европе . После этого последовал ряд открытий. Курчатов обнаружил разветвление ядерной реакции при облучении фосфора нейтронами. А уже через год ученый в своем докладе «Деление тяжелых ядер» обосновал создание уранового ядерного реактора. Курчатов преследовал тогда ранее недостижимую цель, он хотел показать, как на практике использовать ядерную энергию.

Война – камень преткновения.

Благодаря советским ученым, в том числе и Игорю Курчатову, наша страна по развитию ядерных разработок в то время вышла на передовые позиции: было множество научных разработок в этой области, подготавливались кадры. Но начавшаяся война чуть было все не перечеркнула. Все исследования по ядерной физике были прекращены. Московские и ленинградские институты эвакуировали, а сами ученые вынуждены были помогать нуждам фронта. Сам Курчатов работал над защитой кораблей от мин и даже разбирал мины.

Роль разведки.

Многие историки придерживаются мнения, что без разведки и шпионов на Западе , атомная бомба в СССР не появилась бы в такие короткие сроки. С 1939 года информацию по ядерной проблеме собирали ГРУ РККА и 1-е управление НКВД . Первое сообщение о планах создания атомной бомбы в Англии , которая к началу войны была одним из лидеров в ядерных исследованиях, поступило в 1940 году. Среди ученых был член КПГ Фукс. Некоторое время он передавал информацию через шпионов, но потом связь прервалась.

В США работал советский разведчик Семенов . В 1943 году он сообщил, что в Чикаго провели первую цепную ядерную реакцию. Любопытно, что на разведку работала и жена известного скульптора Коненкова . Она приятельствовала с известными физиками Оппенгеймером и Эйнштейном . Разными путями советские власти внедряли своих агентов в центры американских ядерных исследований. А в 1944 году в НКВД был даже создан специальный отдел, занимавшийся сбором информации о западных разработках по ядерной проблеме. В январе 1945 года Фукс передал описание конструкции первой атомной бомбы.

Так что разведка значительно облегчила и ускорила работу советских ученых. И действительно, первое испытание атомной бомбы прошло в 1949 году, хотя американские специалисты предполагали, что это произойдет лет через десять

Гонка вооружений.

Несмотря на разгар военных действий, в сентябре 1942 года Иосиф Сталин подписал распоряжение о возобновлении работы по ядерной проблеме. 11 февраля была создана лаборатория №2, а 10 марта 1943 года Игоря Курчатова назначили научным руководителем проекта по использованию атомной энергии. Курчатова наделили чрезвычайными полномочиями и обещали всяческую поддержку правительства. Так в кратчайшие сроки был создан и испытан первый ядерный реактор. Потом Сталин дал два года на создание самой атомной бомбы, но весной 1948 года этот срок истек. Однако ученые не могли продемонстрировать бомбу, у них не было даже необходимых расщепляющих материалов для ее производства. Сроки отодвинули, но ненамного – до 1 марта 1949 года.

Конечно, научные разработки Курчатова и ученых из его лаборатории не публиковали в открытой печати. Должное освещение они иногда не получали даже в закрытых отчетах из-за нехватки времени. Ученые напряженно работали, чтобы не отставать от конкурентов – западных стран. Особенно после взрывов бомб, которые военные США сбросили на Хиросиму и Нагасаки .

Преодоление трудностей.

Создание ядерного взрывного устройства требовало постройки промышленного ядерного реактора для его наработки. Но тут возникли сложности, ведь необходимые материалы для работы ядерного реактора – уран, графит – еще надо получить.

Отметим, даже для небольшого реактора требовалось около 36 тонн урана, 9 тонн двуокиси урана и около 500 тонн чистейшего графита. Нехватку графита решили к середине 1943 года. Курчатов участвовал в разработке всего технологического процесса. А в мае 1944 года производство графита наладили на Московском электродном заводе. Но нужного количества урана все равно не было.

Через год возобновили работу рудники в Чехословакии и Восточной Германии , открыли месторождения урана на Колыме , в Читинской области, в Средней Азии , в Казахстане , на Украине и Северном Кавказе . После этого начали создавать атомграды. Первый появился на Урале , недалеко от города Кыштым . Курчатов лично руководил закладкой урана в реактор. Затем построили еще три завода – два под Свердловском и один в Горьковской области (Арзамас -16).

Запуск первого ядерного реактора.

Наконец в начале 1948 года группа ученых во главе с Курчатовым приступила к монтажу ядерного реактора. Игорь Васильевич почти постоянно находился на объекте, всю ответственность за принятые решения он взял на себя. Все этапы пуска первого промышленного реактора он провел лично. Попыток было несколько. Так, 8 июня он начал эксперимент. Когда реактор достиг мощности ста киловатт, Курчатов прервал цепную реакцию, потому что для завершения процесса не хватало урана. Курчатов понимал всю опасность опытов и 17 июня записал в оперативном журнале:

Успешное испытание атомной бомбы.

К 1947 году Курчатову удалось получить лабораторный плутоний-239 – около 20 мкг. Его отделяли из урана химическими методами. Через два года ученым удалось накопить достаточное количество. 5 августа 1949 года его отправили поездом в КБ-11. К этому времени специалисты закончили собирать взрывное устройство. Ядерный заряд, собранный в ночь с 10 на 11 августа, получил индекс 501 для атомной бомбы РДС-1. Как только не расшифровывали эту аббревиатуру: «реактивный двигатель специальный», «реактивный двигатель Сталина», «Россия делает сама».

После опытов устройство разобрали и отправили на полигон. Испытание первого советского ядерного заряда прошло 29 августа на Семипалатинском полигоне. Бомбу установили на башне высотой 37,5 метра. Когда бомба взорвалась, башня полностью разрушилась, а на ее месте образовалась воронка. На следующий день на поле выехали, чтобы проверить действие бомбы. Танки, на которых проверялась сила удара, были перевернуты, пушки искорежило взрывной волной, а десять машин «Победа» сгорели. Отметим, что советская атомная бомба была сделана за 2 года 8 месяцев. У ученых США на это ушло на месяц меньше.

История неудач и триумфа

6 июля 1945 года США, в обстановке чрезвычайной секретности, в пустыне штата Нью-Мексико произвели первое в истории испытание атомного оружия. Президент США Г. Трумен, был потрясен, поскольку внезапно почувствовал себя «Властелином Мира». Ведь даже будучи сенатором, а потом и вице-президентом, он не мог и предположить, не знал и не догадывался о том, что на создание атомного оружия тайно тратятся миллиарды долларов.

Однако, несмотря на строжайшую секретность, американский атомный «Манхэттенский проект» («Армия США, почтовый ящик 1663»), не являлся секретом для советской внешней разведки, еще в 1941 году получившей из Лондона информацию о попытках группы американских ученых создать «взрывчатое вещество» огромной силы, т.н. «урановою бомбу» (первоначально называлось атомное оружие).

И. Сталин давно был в курсе работ, которые велись в США и Великобритании по созданию ядерного оружия. И когда в августе 1949 года в СССР была взорвана собственная атомная бомба, и США, и Великобритания, были шокированы, так как считали, что это может произойти не раньше 1955-1957 года. Американской монополии на ядерное оружие более не существовало!

Каким же образом СССР, страна, только что перенесшая страшные 4 года войны, страна, лежавшая в разрухе, с взорванными предприятиями и заводами, разрушенными городами, сожжёнными селами, страна, потерявшая более 30 миллионов человек, страна ГУЛАГа, бараков, землянок, послевоенного голода и хлеба по карточкам, смогла не просто создать атомную бомбу в самые кратчайшие сроки, но и утвердить свое военное могущество по всему миру?

В тяжелейших условиях послевоенной экономики ядерное оружие в СССР было создано невероятным, героическим трудом и советских ученых, да и всего народа. И, безусловно, заслуга внешней разведки – четкое и своевременное привлечение внимания политического руководства страны, и «лично товарища Сталина» (который часто крайне скептически относился к разведданным) к ведущимся на Западе работам по разработке атомного оружия.

Руководство внешней разведки поставило четкие задачи перед всей агентурой и сотрудниками – определение стран, ведущих практические работы по созданию атомного оружия; срочно информирование Центра о содержании этих работ и приобретение через агентуру необходимой научно-технической информацию, способной облегчить создание подобного оружия в СССР.

Было создано и специальное подразделение научно-технической разведки, поставлена задача по выявлению всей информации, связанной с проблемой создания «урановой бомбы».

Отметим, что проблемой расщепления атомного ядра и получения нового источника атомной энергии ученые Германии, Англии, США, Франции и других стран вплотную стали заниматься с 1939 года. Подобные работы велись и в Советском Союзе учеными-ядерщиками Я. Зельдовичем, Ю. Харитоном и другими. Однако начавшаяся война и эвакуация научных институтов прервали работы по созданию атомного оружия в нашей стране.

К сожалению, долгое время сама задача добывания атомных секретов не выделялась в числе приоритетов внешней разведки , да и добиться ощутимых результатов советской резидентуре в США долго не удавалось – мощную стену секретности проекта преодолеть было весьма непросто, и лишь в конце 1941 года из Нью-Йорка была передана информацию, что в Лондон выехали американские профессора Юри, Брагг и Фоулер для работы «над взрывчатым веществом огромной силы».

Информация лондонской резидентуры вызвала и недоверие Лаврентия Берии, который считал, что «враги» специально «подсовывают дезинформацию», чтобы вынудить СССР в военное время пойти на колоссальные расходы и тем самым ослабить обороноспособность страны.

В феврале 1942 года фронтовые разведчики захватывают немецкого офицера, в портфеле которого была обнаружена тетрадь с непонятными записями. Тетрадь пересылается в Наркомат обороны, а оттуда – Уполномоченному по науке ГКО. Было установлено, что речь идет о планах фашисткой Германии по созданию атомного (ядерного) оружия.

И лишь в марте 1942 года научно-техническая разведка сообщает И. Сталину о реальности создания атомного оружия и предлагает образовать при ГКО научно-консультативный совет для координации работ.

В ноябре 1943 года Центр внешней разведки получает сообщение, что в США выехал ряд ведущих ученых Англии, в том числе Клаус Фукс, немецкий эмигрант и член Компартии Германии.

К. Фукс был завербован и пошел на сотрудничество из желания нейтрализовать усилия нацистской Германии по созданию ядерного оружия, он передал советской стороне ряд расчетов по расщеплению ядра и созданию атомной бомбы.

Всего от К. Фукса в 1941-1943 годах было получено 7 ценных материалов, а в феврале 1944 года, в Нью-Йорке, он передал копии своих теоретических работ, что позволило сократить Советскому Союзу срок создания атомного оружия от трех до десяти лет и опередить США по созданию водородного оружия.

В 1944-1945 годах советской разведке удалось «наладить» «регулярное снабжение» Центра документальной информацией, и именно она позволяла Москве быть в курсе всех работ, которые проводились в США по созданию «супер-бомбы».

Несмотря на то, что внешней разведке не приписывается ведущей роли в создании атомного оружия в СССР, тем не менее, её важную роль признают сами учёные. Начиная с 1943 года до испытания в 1945 году первой американской атомной бомбы, разведка получила несколько тысяч листов секретной документальной информации.

И.В. Курчатов, которому и направлялись все материалы, писал, что «…разведка предоставила очень богатый и поучительный материал, содержащий теоретически важные указания, и в нем наряду с разрабатываемыми советскими учеными методами и схемами, были указаны и возможности, которые не рассматривались…».

Итак, роль внешней разведка в разработке «атомного проекта» заключалась не только в сборе ценнейшей информации и вербовке агентов.

Пожалуй, самое главное, это то, что ей удалось привлечь серьезное внимание руководства страны и лично Сталина к проблеме создания на Западе атомного оружия и тем самым инициировать проведение подобных работ в СССР .

Считается, что именно благодаря своевременно полученной информации академику И.В. Курчатову и его группе удалось избежать больших ошибок и тупиковых направлений и создать атомную бомбу всего за три года, тогда как США на это потратили более пять лет, израсходовав пять миллиардов долларов.

Но отметим, что материалы разведки дают максимальный эффект лишь в том случае, если они попадают именно тем людям, которые могут их понять, оценить и правильно использовать. А в СССР работа разведки была построена таким образом, что получаемые агентурными службами сведения могли реализовываться в решения только после прохождения «через кабинет» Сталина, который держал под личным контролем абсолютно все важные решения, и именно в этом состояла «основа эффективности» его неограниченной власти.

Информация от агентов приходила в форме научных отчетов и сложных математических расчетов, копий исследований, и понять эти материалы могли лишь высококвалифицированные математики, физики и химики. Отчеты лежали непрочитанные в сейфах НКВД больше года, и лишь в мае-июне 1942 года, Сталин получил краткий устный доклад по атомной бомбе, представленный Л.Берией.

Таким образом, лишь ученые высокого уровня могли разобраться научных в материалах и отчетах… И это произошло…

Л.П. Берия сообщил Сталину о выводах разведки, и зачитал письмо физиков, «намного более популярно, чем НКВД», объяснивших, что такое атомная бомба и почему Германия или США вскоре могут её изготовить. Говорят, что Сталин, походив немного по своему кабинету, подумал и сказал: «Нужно делать!».

Сталин и Курчатов – «лидер страны» и «научный менеджер»

Назначения на важные государственные или партийные посты всегда было монополией Сталина, как абсолютного лидера государства, и их оформление как решения Политбюро, ГКО или Президиума Верховного Совета СССР было лишь формальностью.

Как уже отмечалось, исследования по овладению атомной энергией активно велись советскими учеными ещё в тридцатые годы, и уже тогда считались приоритетными.

В 1933 году состоялась Первая Всесоюзная конференция по ядерной физике с приглашением иностранных ученых, а в 1938 году при президенте Академии наук СССР была образована комиссия по атомному ядру. Однако после начала войны работы по урановой проблеме были приостановлены, а ученых привлекли к решению более насущных задач.

Организационные основы атомного проекта СССР были заложены серией Постановлений Государственного Комитета Обороны (ГКО) в 1942-1945 годах, а 11 февраля 1943 года Сталин подписал решение «О программе работ для создания атомной бомбы». Общее руководство проблемой было возложено на В.М. Молотова и считается, что именно Молотов лично представил Сталину Игоря Васильевича Курчатова, и именно экспертное заключение Курчатова по документам разведки послужило началом создания в СССР атомной бомбы.

Программа по атомной бомбе требовала своего «научного лидера» и Сталин прекрасно понимал, что это должен быть авторитетный и крупный ученый. Консультации о возможном лидере проводились, в том числе, и лично Л. Берией – выбранному «лидеру из учёных» нужно было знакомиться с почти двумя тысячами страниц исключительно научных материалов, состоявших из формул, схем, расчетов и объяснений на английском языке. Поэтому любой физик, которому доверили бы руководство проблемой, первые месяцы должен был бы работать в сверхсекретных архивах НКВД, а не в тихой лаборатории.

10 марта 1943 года Сталин назначил Игоря Курчатова на пост научного руководителя работ по использованию атомной энергии в СССР, наделив Курчатова чрезвычайными полномочиями по мобилизации необходимых для решения проблемы человеческих и материальных ресурсов. В течение всего марта 1943 года, сутками не выходя из комнаты, И.В. Курчатов изучал в НКВД многочисленные документы разведки, дав экспертное заключение по 237 научных работам!

Но… Ни И.В. Курчатов, ни его коллеги, допущенные к секретам разведки, не имели права раскрывать источники своей осведомленности, и как говорят и историки, и те кто работал в этом проекте, хотя они молчали очень долго, что якобы и Курчатову, и, его коллегам приходилось выдавать данные, полученные в разведуправлении НКВД, за …собственные открытия, что создавало им «ореол гениальности» и, как это ни парадоксально звучит – в целом шло на пользу делу! Это был четко и тонко просчитанный психологический ход – каждый мечтал и стремился работать под эгидой гениального учёного!

Игорь Васильевич Курчатов собирает команду, используя очень ограниченные финансовые возможности организует в разоренной войной стране необходимые теоретические и экспериментальные исследования, анализирует данные разведки и информирует правительство о состоянии работ и вопиющем несоответствии целей и средств. В то время в СССР стране атомным проектом было занято 100 человек, а в США – 50 тысяч!

Помогал и высокий авторитет Курчатова в правительстве, он умел отстаивать интересы дела и его исполнителей в самых высоких государственных сферах, и быть терпимым к проявлениям некомпетентности «надзирающей стороны», если, конечно, она не очень мешала процессу исследований. Кроме того, он мог сказать Сталину многое… Существует легенда, что когда американцы взорвали атомную бомбу, Сталин немедленно вызвал Берию и Курчатова и спросил: «Ну что, товарищ Курчатов, проср… твои ученые бомбу?». «Не проср…, товарищ Сталин», смело ответил Игорь Васильевич, «…в очередях простояли!».

И Сталин в считанные дни принимает кардинальные решения, на долгие десятилетия определившие развитие ядерного оружия, ядерной промышленности и всей науки в России. Но эти решения были подготовлены именно Курчатовым и его «командой» и никогда в мировой истории власть не передавала до такой степени «бразды правления» в руки ученых. За 17 лет И.В. Курчатов превратил Россию в мировую супердержаву.

Курчатов четко и ясно видел основной путь, ведущий к цели, и уверенно шёл по нему, но, в то же время, поддерживал и широту поиска, опираясь на молодежь школы академика Иоффе: А.П. Александрова, А.И. Алиханова, Л.А. Арцимовича, И.К. Кикоина. И, самое главное – особое внимание уделяет созданию атомной бомбы, и здесь его опора – Ю.Б. Харитон, Я.Б. Зельдович, И.Е. Тамм и А.Д. Сахаров.

Обладая широчайшим научным кругозором и уникальными организаторскими способностями, силой своих убеждений, И.В. Курчатов смог в короткий срок переориентировать целые научные коллективы на работы по новым для них направлениям. С промышленными объектами ему было проще – достаточно было приказа свыше. А вот учёные привлекались именно для творческой работы, которую по приказу выполнять можно, но это будет не эффективно.

19 июля 1948 года под руководством И.В. Курчатова был начат запуск ядерного реактора с нулевой отметки и 22 июня его мощность достигла проектного значения – 100 МВт. Строительство реактора заняло менее двух лет и примерно столько же времени заняли разработка и проектирование реактора. Менее чем за 4 года в СССР был разработан и пущен в действие атомный реактор…

А первое и успешное испытание первой советской атомной бомбы было проведено на полигоне в Семипалатинской области Казахстана 29 августа 1949 года…

И. Сталин, удовлетворенный тем, что американской монополии в области атомной бомбы не существует, якобы заметил: «Если бы мы опоздали на один-полтора года, то, наверное, испробовали бы этот заряд на себе».

Что здесь сработало – страх перед всесильным Сталиным и Берией? И да, и нет… Но, скорее всего была возможность проявить себя как ученого, гордость за страну, за то, что именно ему было дано право и возможности создать атомную бомбу, усилив тем самым обороноспособность страны.

А после удачных испытаний весь коллектив получил и высокие правительственные награды, и большие денежные премии, автомобили, дачи, квартиры. Напомню – это был 1949 год, и полстраны лежало в развалинах. Так что со стороны правительства был сделан и ещё «психологический ход» – поощрение не только лучших, и не только учёных, а практически всех, кто принимал участие в работах – от академиков до рабочих.

И.В. Курчатов был инициатором создания секретных научных центров в Арзамасе, Обнинске, Дубне, Дмитровграде, Снежинске, промышленных и научных ядерных центров Урала и Сибири, именно он «стимулировал рождение» Московского физико-технического и Московского инженерно-физического институтов, Научно-исследовательского институт ядерной физики МГУ, смог усилить и переориентировать физфак МГУ. И именно эти центры, «закрытые города», давали возможность в советское время пусть и «поднадзорно», но и достаточно безбедно жить его «обитателям», что также стимулировало развитие промышленности и образования – многие стремились учиться в престижных вузах и потом работать на этих «почтовых ящиках».

Л.П. Берия – «эффективный менеджер»?

20 августа 1945 года Сталин подписал Постановление № 9887 «О Специальном Комитете», который состоял из ключевых фигур партийного и государственного аппарата. Председателем Комитета был назначен Л.П. Берия, и на Специальный Комитет возлагалось всё руководство по организации разработки и производства атомных бомб, всей деятельности по использованию атомной энергии в СССР: научно-исследовательские работы, разведка месторождений добычи урана и создание атомной промышленности.

30 августа 1945 года было создано и Первое главное управление, на которое возлагалось непосредственное руководство научно-исследовательскими, проектными, конструкторскими организациями и предприятиями по использованию атомной энергии и производству атомных бомб.

Важнейшей составной частью урановой проблемы был ясный, но невероятно трудный план – начать усиленные поиски месторождений урана и организовать его добычу. Было создано Первое главное геолого-разведочное управление, на которое были возложены организация и руководство специальными геолого-поисковыми и разведочными работами по урану на территории СССР.

Важная роль в организации атомной промышленности страны принадлежала Госплану СССР и … ГУЛАГу, точнее входящему в его «систему» Главному управлению лагерей горно-металлургических предприятий (ГУЛГМП).

НКВД через своих представителей, уполномоченных Совета Министров, чётко и безжалостно контролировал выполнение постановлений Спецкомитета и Правительства руководителями предприятий и строек.

Л.П. Берия, начиная с 1944 года, курирует все работы и исследования, связанные с созданием атомного оружия, проявив при этом незаурядные организаторские способности.

Когда выяснилось, что для выполнения задач атомного проекта катастрофически не хватало… физиков, Берия сразу же распорядился искать «ученые головы» по лагерям ГУЛАГа. Вчерашних зэков, умиравших от истощения и непосильной работы, направляли в специально созданные «шарашки» – научные тюрьмы. И чтобы о них не говорили, но именно они спасли жизнь многим ученым, в частности и учителю физики А.С. Солженицыну. «Шарашки» прошел и А. Туполев, и умиравший на приисках Колымы С.П. Королев и многие другие учёные.

Но даже после этих экстренных мер ученых все равно не хватало – судьбой каждого специалиста занимался Технический совет Спецкомитета при Совмине СССР.

А физикой атомного ядра вообще занималось несколько учёных, и Л. Берия быстро сделал выводы – в 1945 году принимается решение о создании спецкафедр в ряде университетов, а затем и о создании особых вузов. При этом руководителям, отвечавшим в СССР за высшее образование, на «исправление недостатков в подготовке физиков по атомному ядру и инженеров смежных специальностей» давалось … десять дней.

Однако, «эффективность управления» Берии, «по слухам», была и таковой. Приезжая куда-либо, он вызвал руководителей проекта или вообще всех ученых и инженеров и спрашивал – сколько требуется времени для выполнения такого-то проекта. «Три месяца», отвечали ему. «Месяц», говорил Берия, и, сверкнув пенсне, молча уходил. Проект сдавали в срок, а то и за три недели… Никому не хотелось «стать лагерной пылью»…

Но все знали, что Л. Берия пытался детально вникнуть в работы, был чрезвычайно требователен к подчиненным и безжалостно расставался с нерадивыми работниками. Всемирно известного физика Петра Капицу «за саботаж» (хотя тот делал это «по-научному изысканно», но Берии требовалось не «пустое теоретизирование», а результат) вывели из «атомного проекта» и лишили поста директора Института физических проблем.

Своеобразная «заслуга» Л.П. Берии, как «эффективного правительственного управленца» в том, что за три с половиной года «с чистого листа» и «в чистом поле» в разрушенной войной стране была создана в высшей степени наукоемкая атомная промышленность.

И здесь был не только страх людей перед возможностью оказаться на золотых приисках Колымы или шахтах Воркуты. Здесь была и гордость за свою работу, и энтузиазм, и личная ответственность за безопасность страны, желание сделать все как можно лучше и «не за страх, а за совесть».

Да и Л. Берия прекрасно понимал, что и сам мог попасть в «жернова ГУЛАГА», если бы провалил проект – Сталин бы ему этого не простил. Естественно Л.П. Берия смог проявить свои «уникальные способности организатора и менеджера» только обладая невероятными возможностями и властью.

Хотя И.В. Курчатов впоследствии и писал, что «…Берия курировал все работы и исследования, связанные с созданием атомного оружия, проявив при этом незаурядные организаторские способности, и если бы не он, Берия, бомбы не было…». Так это или не так… Но всё равно – слишком дорогой ценой дался «атомный проект СССР»…

Современная атомная энергетика России

В ноябре 2005 года, экс-премьер-министр и экс-полномочный представитель Президента в Приволжском округе Сергей Кириенко возглавил Федеральное агентство по атомной энергии России («Росатом»), с декабря 2007 года – Генеральный директор государственной корпорации «Росатом».

Как отмечали эксперты, перестановка руководства в Росатоме – фактор, указывающий, что внимание со стороны Правительства РФ на развитие атомной промышленности и энергетики усилилось, и необходимы срочные, серьезные и оперативные реформы.

Академик Евгений Велихов, Президент Российского научного центра «Курчатовский институт» так комментировал назначение Сергея Кириенко: «Ничего ужасного в том, что Кириенко не атомщик, нет. Главное – что он управленец и человек со стратегическим видением не только отрасли, но и экономики в целом. В мире идет энергокризис, растут цены на углерод, и для атомной энергетики наступает золотой век, но у нас в стране ничего не развивается. Надеюсь, Кириенко не упустит этот шанс». Увы, академик глубоко ошибался…

С приходом С. Кириенко на должность главы Росатома, ожидали, что после четырех лет провального руководства Александра Румянцева, атомную отрасль ждут серьезные перемены к лучшему. Но, увы, российская атомная энергетика так и остается (по эффективности использования своих мощностей) на уровне 2003 года.

Сергей Кириенко и «его команда» не переломили ситуацию, неэффективные управленческие решения привели к серьезным финансовым потерям в отрасли и прямым потерям бюджетных инвестиций, сорвали контроль над графиком выполнения работ в атомной отрасли.

Руководство Росатома практически ничего не сделало для восстановления строительно-монтажного комплекса атомной энергетики, программа строительства и достройки АЭС в России фактически сорваны, почти полностью развалена экспериментальная база НИИ отрасли, заморожены работы по созданию новых технологий и оборудования ядерно-топливного цикла, отсутствуют планы реконструкции и строительства новых исследовательских реакторов. По оценкам специалистов возможные потери, связанные с неэффективным менеджментом и неумелым использованием инвестиционных средства в Росатоме превышают 36 млрд. долларов.

Руководитель, менеджер, принимающий ключевые решения, должен понимать суть происходящего, и не только на уровне организационных, но и всех взаимосвязанных между собой экономических и технологических вопросов и принимаемых решений, и не только на уровне центрального аппарата, но и на уровне линейных подразделений. В противном случае он становится заложником своего близкого окружения, что и произошло в Росатоме.

Безусловную озабоченность вызывает качество менеджмента в «Росатоме», так как сама корпорация возникла в результате «повального слияния» предприятий, до сих пор не интегрированных в единое целое.

«Кадры решаю всё!» – эту фразу приписывают Сталину. Но в руководстве отрасли, институтов и предприятий, среди работников службы главных инженеров, работников материально-технического снабжения, отвечающих за номенклатуру и качество поставляемых материалов и оборудования атомной промышленности можно встретить …философов, педагогов, фармацевтов, работы по добыче урана курировал (до 2012 года) …ветеринар по образованию. Что можно сказать? Неоднозначные и некомпетентные решения по стратегически важным направлениям атомной отрасли становятся просто неизбежными, а особенно уязвимыми являются аспекты безопасности эксплуатации ядерно-опасных объектов системы Росатома.

Кроме того, руководство Росатома проводит политику информационной закрытости отрасли, руководителям предприятий запрещены публичные комментарии в СМИ о положении дел не только в отрасли, но и на своём предприятии, а многие негативные тенденции категорически закрыты для публичного обсуждения.

В свое время лишь авария на Чернобыльской АЭС заставила сделать атомную отрасль максимально открытой и в нынешних условиях необходимо обеспечить не меньшую её прозрачность. И дело не только в вопросах безопасности и предупреждения населения о возможной угрозе, но и неэффективного корпоративного управления Росатома, что, естественно, руководство признавать не желает. Необходим четкий контроль – от общественной экспертизы до введение «института независимых директоров» в государственных компаниях отрасли, требуется жесткий и постоянный контроль Минфина, МЭРТа, Ростехнадзора и Счетной палаты.

Кадровая проблема остаётся одной из основных для российских атомщиков, руководству предприятий приходится сталкиваться с ситуацией, когда для выполнения заказов не хватает квалифицированной рабочей силы.

На ситуации с кадрами для атомной промышленности сказались «предпочтения» абитуриентов вузов последних лет, когда конкурс на естественные науки и инженерные профессии резко сократился, а на специальности, как «экономика», «менеджмент», «юриспруденция» – наоборот, возрос и студенты учатся не для получения знаний, а для получения диплома.

Лишь несколько лет назад российские атомщики всерьёз взялись за решение этой проблемы подготовки кадров. Корпорация «ТВЭЛ», производитель ядерного топлива, выплачивает лучшим студентам Московского инженерно-физического факультета, которые обучаются по профильным для корпорации специальностям, стипендии в размере от 6 до 10 минимальных зарплат… И это пока всё…

Некомпетентность управления большинством отраслей промышленности, образования, науки, здравоохранения, социальной сферы в РФ как в зеркале отразились и в Росатоме. Но АЭС и смежные предприятия – это не заводы по выпуску кастрюль. Не стоит забывать Чернобыль… 25 апреля 1986 год… Прошло всего чуть больше 25 лет…

А.А. Каздым

Кандидат геолого-минералогических наук

Академик Международной Академии наук

Член МОИП

И в первом (оба в Ленинграде), в , в в Москве.

Авторитетом в этой области считался академик В. Г. Хлопин . Также серьёзный вклад сделали, в числе многих других, сотрудники Радиевого института: Г. А. Гамов , И. В. Курчатов и Л. В. Мысовский (создатели первого в Европе циклотрона ), Ф. Ф. Ланге (создал первый советский проект атомной бомбы - ), а также основатель Н. Н. Семёнов . Советский проект курировал Председатель СНК СССР В. М. Молотов

Работа в 1941-1943 годах

Информация внешней разведки

Уже с сентября 1941 года в СССР начала поступать разведывательная информация о проведении в Великобритании и США секретных интенсивных научно-исследовательских работ, направленных на разработку методов использования атомной энергии для военных целей и создание атомных бомб огромной разрушительной силы. Одним из наиболее важных, полученных ещё в 1941 году советской разведкой, документов является отчёт британского «Комитета MAUD ». Из материалов этого отчёта, полученного по каналам внешней разведки НКВД СССР от Дональда Маклина , следовало, что создание атомной бомбы реально, что вероятно она может быть создана ещё до окончания войны и, следовательно, может повлиять на её ход.

Разведывательная информация о работах по проблеме атомной энергии за рубежом, имевшаяся в СССР к моменту принятия решения о возобновлении работ по урану, была получена как по каналам разведки НКВД, так и по каналам Главного разведывательного управления Генерального штаба (ГРУ) Красной армии.

В мае 1942 года руководство ГРУ информировало Академию наук СССР о наличии сообщений о работах за рубежом по проблеме использования атомной энергии в военных целях и просило сообщить, имеет ли в настоящее время эта проблема реальную практическую основу. Ответ на указанный запрос в июне 1942 года дал В. Г. Хлопин, который отметил, что за последний год в научной литературе почти совершенно не публикуются работы, связанные с решением проблемы использования атомной энергии.

Официальное письмо главы НКВД Л. П. Берия на имя И. В. Сталина с информацией о работах по использованию атомной энергии в военных целях за рубежом, предложениями по организации этих работ в СССР и секретном ознакомлении с материалами НКВД видных советских специалистов, варианты которого были подготовлены сотрудниками НКВД ещё в конце 1941 - начале 1942 годов, было отправлено И. В. Сталину только в октябре 1942 года, уже после принятия распоряжения ГКО о возобновлении в СССР работ по урану.

Советская разведка имела подробные сведения о работах по созданию атомной бомбы в США , исходившие от специалистов, понимавших опасность ядерной монополии или сочувствующих СССР, в частности, Клауса Фукса , Теодора Холла , Жоржа Коваля и Давида Грингласа . Однако решающее значение, как полагают некоторые, имело адресованное Сталину в начале 1943 года письмо советского физика Г. Флёрова , который сумел разъяснить суть проблемы популярно. С другой стороны, имеются основания предполагать, что работа Г. Н. Флёрова над письмом Сталину завершена не была и отправлено оно не было.

Охота за данными уранового проекта Америки началась по инициативе начальника отдела научно-технической разведки НКВД Леонида Квасникова еще в 1942 году, но полностью развернулась только после прибытия в Вашингтон знаменитой пары советских разведчиков: Василия Зарубина и его жены Елизаветы. Именно с ними взаимодействовал резидент НКВД в Сан-Франциско Григорий Хейфиц, сообщивший, что виднейший физик Америки Роберт Оппенгеймер и многие его коллеги выехали из Калифорнии в неизвестное место, где будут заниматься созданием какого-то сверхоружия.

Перепроверить данные «Харона» (таким было кодовое имя Хейфица) было поручено подполковнику Семену Семенову (псевдоним «Твен»), работавшему в США с 1938 года и собравшего там большую и активную агентурную группу. Именно «Твен» подтвердил реальность работ по созданию атомной бомбы, назвал код Манхэттенского проекта и местонахождение его главного научного центра - бывшей колонии для малолетних преступников Лос-Аламос в штате Нью-Мексико. Семенов также сообщил фамилии некоторых ученых, работавших там, которые в свое время были приглашены в СССР для участия в больших сталинских стройках и которые, вернувшись в США, не потеряли связей с крайне левыми организациями.

Таким образом и были внедрены советские агенты в научные и конструкторские центры Америки, где создавался ядерный боеприпас. Однако в самый разгар налаживания агентурных действий, Лиза и Василий Зарубины были срочно отозваны в Москву. Они терялись в догадках, ведь ни одного провала не произошло. Выяснилось, что в Центр поступил донос сотрудника резидентуры Миронова, обвинявшего Зарубиных в предательстве. И почти полгода московская контрразведка проверяла эти обвинения. Они не подтвердились, тем не менее, Зарубиных больше за границу не выпускали.

Тем временем, работа внедренной агентуры уже принесла первые результаты - стали поступать донесения, и их надо было немедля отправлять в Москву. Эта работа была возложена на группу специальных курьеров. Самыми оперативными и не знавшими страха были супруги Коэны, Морис и Лона. После того, как Мориса призвали в американскую армию, Лона стала самостоятельно доставлять информационные материалы из штата Нью-Мексико в Нью-Йорк. Для этого она ездила в небольшой городок Альбукерке, где для видимости посещала туберкулезный диспансер. Там она встречалась с агентами по агентурной кличке «Млад» и «Эрнст».

Однако НКВД все-таки удалось добыть несколько тонн малообогащённого урана в .

Первоочерёдными задачами были организация промышленного производства плутония-239 и урана-235 . Для решения первой задачи было необходимо создание опытного, а затем и промышленного ядерных реакторов, строительство радиохимического и специального металлургического цехов. Для решения второй задачи было развёрнуто строительство завода по разделению изотопов урана диффузионным методом.

Решение этих задач оказалось возможным в результате создания промышленных технологий, организации производства и наработки необходимых больших количеств чистого металлического урана, окиси урана, гексафторида урана , других соединений урана, графита высокой чистоты и целого ряда других специальных материалов, создания комплекса новых промышленных агрегатов и приборов. Недостаточный объём добычи урановой руды и получения урановых концентратов в СССР (первый комбинат по производству урановго концентрата - «Комбинат № 6 НКВД СССР » в Таджикистане был основан в 1945 г.) в этот период был компенсирован трофейным сырьём и продукцией урановых предприятий стран Восточной Европы, с которыми СССР заключил соответствующие соглашения.

В 1945 году Правительством СССР были приняты следующие важнейшие решения:

- о создании на базе Кировского завода (г. Ленинград) двух специальных опытно-конструкторских бюро, предназначенных для разработки оборудования, производящего обогащённый по изотопу 235 уран методом газовой диффузии;

- о начале строительства на Среднем Урале (около посёлка Верх-Нейвинский) диффузионного завода для получения обогащённого урана-235;

- об организации лаборатории для работ по созданию тяжеловодных реакторов на природном уране;

- о выборе площадки и начале строительства на Южном Урале первого в стране предприятия по производству плутония-239.

В состав предприятия на Южном Урале должны были входить:

- уран-графитовый реактор на естественном (природном) уране (завод «А»);

- радиохимическое производство по выделению плутония-239 из облучённого в реакторе естественного (природного) урана (завод «Б»);

- химико-металлургическое производство по получению особо чистого металлического плутония (завод «В»).

Участие немецких специалистов в атомном проекте

В 1945 году из Германии в СССР были доставлены сотни немецких ученых, имевших отношение к ядерной проблеме. Большая часть (около 300 человек) их была привезена в Сухуми и тайно размещена в бывших имениях великого князя Александра Михайловича и миллионера Смецкого (санатории «Синоп» и «Агудзеры»). В СССР было вывезено оборудование из немецкого Института химии и металлургии, Физического института кайзера Вильгельма, электротехнических лабораторий Siemens, Физического института министерства почт Германии. Три из четырёх немецких циклотронов , мощные магниты, электронные микроскопы, осциллографы, трансформаторы высокого напряжения, сверхточные приборы были привезены в СССР. В ноябре 1945 г. в составе НКВД СССР было создано Управление специальных институтов (9-е управление НКВД СССР) для руководства работой по использованию немецких специалистов.

Санаторий «Синоп» назвали «Объект „А“» - им руководил барон Манфред фон Арденне . «Агудзеры» стали «Объектом „Г“» - его возглавил Густав Герц . На объектах «А» и «Г» работали выдающиеся учёные - Николаус Риль , Макс Фольмер , который построил первую в СССР установку по производству тяжёлой воды , Петер Тиссен , конструктор никелевых фильтров для газодиффузионного разделения изотопов урана , Макс Штеенбек и Гернот Циппе , работавшие над центрифужным методом разделения и впоследствии получившие патенты на газовые центрифуги на западе. На базе объектов «А» и «Г» был позднее создан (СФТИ).

Некоторые ведущие немецкие специалисты за эту работу были удостоены правительственных наград СССР, в том числе, Сталинской премии.

В период 1954-1959 немецкие специалисты в разное время переезжают в ГДР (Гернот Циппе - в Австрию).

Строительство газодиффузионного завода в Новоуральске

В 1946 году на производственной базе завода № 261 Наркомата авиационной промышленности в Новоуральске началось сооружение газодиффузионного завода, носившего название Комбинат № 813 (завод Д-1)) и предназначенного для производства высокообогащенного урана. Завод дал первую продукцию в 1949 г.

Строительство производства гексафторида урана в Кирово-Чепецке

На месте выбранной строительной площадки со временем был возведён целый комплекс промышленных предприятий, зданий и сооружений, соединённых между собой сетью автомобильных и железных дорог, системой теплоэнергоснабжения, промышленного водоснабжения и канализации. В разное время секретный город назывался по-разному, но наиболее известное название - Челябинск-40 или «Сороковка». В настоящее время промышленный комплекс, который первоначально именовался комбинатом № 817, называется производственным объединением «Маяк» , а город на берегу озера Иртяш, в котором живут работники ПО «Маяк» и члены их семей, получил название Озёрск .

В ноябре 1945 года на выбранной площадке приступили к геологическим изысканиям, а с начала декабря стали прибывать первые строители.

Первым начальником строительства (1946-1947 гг.) был Я. Д. Раппопорт , впоследствии его сменил генерал-майор М. М. Царевский. Главным инженером строительства был В. А. Сапрыкин, первым директором будущего предприятия - П. Т. Быстров (с 17 апреля 1946 г.), которого сменил Е. П. Славский (с 10 июля 1947 г.), а затем Б. Г. Музруков (с 1 декабря 1947 г.). Научным руководителем комбината был назначен И. В. Курчатов.

Строительство Арзамаса-16

С конца 1945 года был начат поиск места для размещения секретного объекта, который позже будет назван КБ-11 . Ванников поручил обследовать завод № 550, расположенный в посёлке Саров и 1 апреля посёлок был выбран как место расположения первого советского ядерного центра, впоследствии известного как Арзамас-16 . Ю. Б. Харитон рассказывал, что лично облетал на самолёте и осматривал площадки, предложенные для размещения секретного объекта, и местоположение Сарова ему понравилось - достаточно безлюдный район, имеется инфраструктура (жел.дорога, производство) и не очень далеко от Москвы.

9 апреля 1946 года Совет Министров СССР принял важные решения, касающиеся организации работ над атомным проектом СССР.

Постановление СМ СССР № 803-325сс «Вопросы Первого главного управления при СМ СССР» предусматривало изменение структуры ПГУ и объединение Технического и Инженерно-технического советов Специального комитета в единый Научно-технический совет в составе ПГУ . Председателем НТС ПГУ был назначен Б. Л. Ванников, заместителями председателя НТС - И. В. Курчатов и М. Г. Первухин. С 1 декабря 1949 г. председателем НТС ПГУ стал И. В. Курчатов.

Постановлением СМ СССР № 805-327сс «Вопросы Лаборатории № 2» сектор № 6 этой Лаборатории был преобразован в Конструкторское бюро № 11 при Лаборатории № 2 АН СССР по разработке конструкции и изготовлению опытных образцов реактивных двигателей (условное наименование атомных бомб).

Постановление предусматривало размещение КБ-11 в районе посёлка Сарова на границе Горьковской области и Мордовской АССР (теперь г. Саров Нижегородской области, ранее известный как Арзамас-16). Начальником КБ-11 был назначен П. М. Зернов , а главным конструктором был назначен Ю. Б. Харитон .Строительство КБ-11 на базе завода № 550 в посёлке Саров возлагалось на Народный комиссариат внутренних дел . Для проведения всех строительных работ была создана специальная строительная организация - Стройуправление № 880 НКВД СССР . С апреля 1946 года весь личный состав завода № 550 был зачислен рабочими и служащими Стройуправления № 880.

Продукция

Разработка конструкции атомных бомб

Постановлением СМ СССР № 1286-525сс «О плане развёртывания работ КБ-11 при Лаборатории № 2 АН СССР» были определены первые задачи КБ-11: создание под научным руководством Лаборатории № 2 (академика И. В. Курчатова) атомных бомб, условно названных в постановлении «реактивными двигателями С», в двух вариантах.