КНДР 3 сентября провела шестое полноценное ядерное испытание. О том, что на нем может быть взорвано, однако северокорейцы не были бы собой, если бы и в этот раз не подготовили массу сюрпризов. Эксперт сайта телеканала «Звезда» Владимир Хрусталев детально разбирает ядерное испытание Северной Кореи.Шок воскресным утром

В воскресенье утром, еще до проведения испытания, СМИ Северной Кореи оглушили мир сенсацией. Главное информационное агентство КНДР опубликовало фотографии, на которых был продемонстрирован термоядерный заряд. Причем не просто термоядерный заряд, а пригодный для установки на баллистическую ракету. В качестве ракеты-носителя в первую очередь названа межконтинентальная ракета «Хвасон-14». На это указывали фотографии, где была видна схема установки заряда в головную часть баллистической ракеты, а подпись над схемой называла и тип носителя.Скорее всего, на фото был макет устройства, а не оно само, так как некоторые детали на фотографиях высокого качества выглядели странно для реального заряда. Да и, с другой стороны, снаряженный термоядерный заряд в составе конструкции имеет целый ряд элементов, которые требуют по технике безопасности соблюдения осторожности и доступа к заряду только специалистов.Речь идет о возможном наличии в составе собранной конструкции плутониевой детали (плутоний создает заметный уровень ионизирующего излучения), дейтериево-тритиевой газовой смеси (тритий тоже не особенно полезен для здоровья), а также об обязательном наличии там системы подрыва ядерного узла конструкции.В состав ядерного узла еще обязательно входят слой обычного взрывчатого вещества и система его подрыва. Другими словами, эта деталь требует аккуратности в обращении, даже если радиоактивные материалы не помещены в конструкцию.Само устройство, получившее из-за формы среди западных специалистов название «арахис», а среди российских - «гантель», действительно выглядит как термоядерный заряд. В нем отчетливо видны внешний блок автоматики, соединенный кабелями с основной частью, включающей ядерный (тот, который составляет более крупную половинку «гантели») и термоядерный узлы («меньшая» половинка). Срабатывание первого создает условия для срабатывания второго с большим выделением энергии.Что внутри самого устройства, никто, кроме разработчиков, не знает. И дело тут не в том, что конструкция странная или специалисты хранят молчание. Все проще: есть сразу несколько работоспособных вариантов показанного устройства.Что еще интереснее: в официальных материалах сообщалось о том, что устройство имеет более одного режима срабатывания. То есть на пониженной и на номинальной мощностях. Существуют разные варианты решения этой задачи, но главное то, что в создании устройства с двумя режимами срабатывания ничего сверхъестественного, в общем-то, нет. Само собой, как и любой анонс от КНДР, этот «слив информации» породил ожесточенные споры на тему, сколь реалистична эта демонстрация и когда ждать испытаний. Среди толковых специалистов (тех, чьи прогнозы в отношении военных программ обычно сбывались) в первые же часы возник консенсус: «Если северокорейцы добились успехов в работах по термоядерным зарядам, должно быть успешное испытание». Причем ключевым признаком должна быть аномальная на фоне прошлых испытаний мощность.С конца 2016 года делались попытки предположить, как для внешних наблюдателей будет выглядеть термоядерный прорыв КНДР. Ответ был простым. Наблюдаемая магнитуда испытания будет 5,7 условных единиц или больше. А уж если 6 и более, то точно что-то термоядерное. В общем, все стали ждать испытания, но никто не ожидал что оно произойдет спустя несколько часов после анонса фотографий термоядерного заряда.Ядерное «сейсмическое событие»

Воскресное испытание сразу вызвало шок. Из США и Китая стали приходить сообщения о максимальной измеренной мощности толчков на уровне 6,3 условной единицы. В других странах получили измеренный уровень толчков в интервале от 5,7 до 6,3. По сообщениям же некоторых сейсмостанций, ими наблюдалось сейсмическое событие в КНДР с параметром 6,4 условной единицы. Столь сильное различие - это нормально. Дело в том, что литосфера менее однородная среда, чем гидросфера, поэому колебания распространяются по-разному, а значит, на разных направлениях и на разных расстояниях будут определенные отличия в полученных сигналах.

Само собой, как и любой анонс от КНДР, этот «слив информации» породил ожесточенные споры на тему, сколь реалистична эта демонстрация и когда ждать испытаний. Среди толковых специалистов (тех, чьи прогнозы в отношении военных программ обычно сбывались) в первые же часы возник консенсус: «Если северокорейцы добились успехов в работах по термоядерным зарядам, должно быть успешное испытание». Причем ключевым признаком должна быть аномальная на фоне прошлых испытаний мощность.С конца 2016 года делались попытки предположить, как для внешних наблюдателей будет выглядеть термоядерный прорыв КНДР. Ответ был простым. Наблюдаемая магнитуда испытания будет 5,7 условных единиц или больше. А уж если 6 и более, то точно что-то термоядерное. В общем, все стали ждать испытания, но никто не ожидал что оно произойдет спустя несколько часов после анонса фотографий термоядерного заряда.Ядерное «сейсмическое событие»

Воскресное испытание сразу вызвало шок. Из США и Китая стали приходить сообщения о максимальной измеренной мощности толчков на уровне 6,3 условной единицы. В других странах получили измеренный уровень толчков в интервале от 5,7 до 6,3. По сообщениям же некоторых сейсмостанций, ими наблюдалось сейсмическое событие в КНДР с параметром 6,4 условной единицы. Столь сильное различие - это нормально. Дело в том, что литосфера менее однородная среда, чем гидросфера, поэому колебания распространяются по-разному, а значит, на разных направлениях и на разных расстояниях будут определенные отличия в полученных сигналах. Второй проблемой является то, что в зависимости от глубины даже на одном и том же полигоне взрыв одной мощности (в тротиловом эквиваленте) будет также давать разные по фиксируемой мощности «сейсмические события».Третьей проблемой является то, что достаточно точно мощность взрыва знают только северокорейские специалисты. Так как перевод измеренных сейсмических параметров в килотонны тротилового эквивалента в значительной степени зависит от того, какие поправочные коэффициенты используются для расчетов. Но это не значит, что по этому поводу ничего сказать нельзя.Во-первых, следует отметить значимый факт: самая нижняя теоретическая граница мощности взрыва не находится ниже 50 кт. Причем это явно со всеми допустимыми теоретическими занижениями. На цифре в 50 кт настаивают в Южной Корее. Но оценки Сеула всегда имеют признаки сознательного сильного занижения. Да и делаются на основании сигналов менее мощных, чем те, которые фиксируются на других направлениях от ядерного полигона КНДР (особенности геологии).Во-вторых, большинство открытых оценок независимых специалистов дают как наиболее вероятную цифру 100 кт и выше. Так норвежская NORSAR дала оценку в 120 кт, китайские геологи - 108 кт. Среди американских специалистов наиболее достоверным считается интервал 100-150 кт.

Второй проблемой является то, что в зависимости от глубины даже на одном и том же полигоне взрыв одной мощности (в тротиловом эквиваленте) будет также давать разные по фиксируемой мощности «сейсмические события».Третьей проблемой является то, что достаточно точно мощность взрыва знают только северокорейские специалисты. Так как перевод измеренных сейсмических параметров в килотонны тротилового эквивалента в значительной степени зависит от того, какие поправочные коэффициенты используются для расчетов. Но это не значит, что по этому поводу ничего сказать нельзя.Во-первых, следует отметить значимый факт: самая нижняя теоретическая граница мощности взрыва не находится ниже 50 кт. Причем это явно со всеми допустимыми теоретическими занижениями. На цифре в 50 кт настаивают в Южной Корее. Но оценки Сеула всегда имеют признаки сознательного сильного занижения. Да и делаются на основании сигналов менее мощных, чем те, которые фиксируются на других направлениях от ядерного полигона КНДР (особенности геологии).Во-вторых, большинство открытых оценок независимых специалистов дают как наиболее вероятную цифру 100 кт и выше. Так норвежская NORSAR дала оценку в 120 кт, китайские геологи - 108 кт. Среди американских специалистов наиболее достоверным считается интервал 100-150 кт. В-третьих, есть косвенный признак. Сейсмические отголоски заметно ощущались не только в Китае. В других ближайших к Северной Корее странах во время, примерно совпадающее с взрывом в КНДР, пользователи стали писать в соцсети, что ощутили легкую вибрацию в доме. Само собой, многие ничего не почувствовали и не заметили, ибо сила колебаний не была такой уж большой (серьезную роль тут играет тип грунта, на котором находилось здание или наблюдатель непосредственно), но все же свидетели этого феномена есть.Расстояние, на котором наблюдались отголоски от взрыва, указывает на примерный уровень энерговыделения при взрыве. Это точно иной порядок мощности, нежели во всех прошлых испытаниях.Что означает ядерное испытание для КНДР

В первую очередь то, что уверенно можно говорить об огромном успехе ВПК КНДР. Cеверокорейским ядерщикам удалось радикально улучшить качественные параметры своих зарядов как в плане увеличения на порядок достигаемой мощности, так и в плане мощности на единицу веса заряда.Во-вторых, это значит радикально иные возможности по нанесению ущерба агрессору в ходе ракетно-ядерных ударов возмездия. Бомбы «хиросимской мощности» не выглядят для современных городов столь же грозно, как десятилетия назад. А вот термоядерные заряды способны своей мощностью достаточно уверенно нести огромные разрушения на больших расстояниях в современных больших городах, построенных в основном из железобетона. А значит, для нанесения заведомо неприемлемого ущерба требуется, чтобы через ПРО прорывалось меньше зарядов, чем при на порядок меньшей мощности боеголовок. И наличие такой способности противника наносить ущерб обычно сильно снижает желание нападать на него.

В-третьих, есть косвенный признак. Сейсмические отголоски заметно ощущались не только в Китае. В других ближайших к Северной Корее странах во время, примерно совпадающее с взрывом в КНДР, пользователи стали писать в соцсети, что ощутили легкую вибрацию в доме. Само собой, многие ничего не почувствовали и не заметили, ибо сила колебаний не была такой уж большой (серьезную роль тут играет тип грунта, на котором находилось здание или наблюдатель непосредственно), но все же свидетели этого феномена есть.Расстояние, на котором наблюдались отголоски от взрыва, указывает на примерный уровень энерговыделения при взрыве. Это точно иной порядок мощности, нежели во всех прошлых испытаниях.Что означает ядерное испытание для КНДР

В первую очередь то, что уверенно можно говорить об огромном успехе ВПК КНДР. Cеверокорейским ядерщикам удалось радикально улучшить качественные параметры своих зарядов как в плане увеличения на порядок достигаемой мощности, так и в плане мощности на единицу веса заряда.Во-вторых, это значит радикально иные возможности по нанесению ущерба агрессору в ходе ракетно-ядерных ударов возмездия. Бомбы «хиросимской мощности» не выглядят для современных городов столь же грозно, как десятилетия назад. А вот термоядерные заряды способны своей мощностью достаточно уверенно нести огромные разрушения на больших расстояниях в современных больших городах, построенных в основном из железобетона. А значит, для нанесения заведомо неприемлемого ущерба требуется, чтобы через ПРО прорывалось меньше зарядов, чем при на порядок меньшей мощности боеголовок. И наличие такой способности противника наносить ущерб обычно сильно снижает желание нападать на него. В-третьих, термоядерные заряды являются лучшими (из возможных) генераторами электромагнитного импульса. Подрыв термоядерного заряда на подходящей высоте способен нанести ущерб электрике и электронике на площади в миллион квадратных километров и более. При этом непосредственного поражения людей ударной волной и световым излучением не происходит. Эдакая противоположность нейтронной бомбе из городских легенд, которая якобы убивает людей, сохраняя материальные ценности. Только тут выключаются инфраструктура, связь, машины и оборудование. А люди не поражаются. И это не считая ущерба для орбитальной группировки. Идеальное оружие против развитых противников, особенно самых технологически передовых, полностью погруженных в «цифровую эру».При этом для подрыва заряда на высотах 100 км и выше не требуется иметь даже проверенных боеголовок, способных пережить все перегрузки при снижении в атмосфере. Соответствующий взрыв ведь проводится за пределами атмосферы. Об этой возможности упоминалось в материалах, вышедших незадолго до испытания.«Наш термоядерный заряд, мощность которого можно регулировать с десятков килотонн до сотен килотонн, не только имеет огромную разрушительную силу, но и является многофункциональной термоядерной боевой частью, которой также можно нанести сверхмощный электромагниный удар на огромные расстояния посредством подрыва заряда на большой высоте», - писали северокорейские СМИ.

В-третьих, термоядерные заряды являются лучшими (из возможных) генераторами электромагнитного импульса. Подрыв термоядерного заряда на подходящей высоте способен нанести ущерб электрике и электронике на площади в миллион квадратных километров и более. При этом непосредственного поражения людей ударной волной и световым излучением не происходит. Эдакая противоположность нейтронной бомбе из городских легенд, которая якобы убивает людей, сохраняя материальные ценности. Только тут выключаются инфраструктура, связь, машины и оборудование. А люди не поражаются. И это не считая ущерба для орбитальной группировки. Идеальное оружие против развитых противников, особенно самых технологически передовых, полностью погруженных в «цифровую эру».При этом для подрыва заряда на высотах 100 км и выше не требуется иметь даже проверенных боеголовок, способных пережить все перегрузки при снижении в атмосфере. Соответствующий взрыв ведь проводится за пределами атмосферы. Об этой возможности упоминалось в материалах, вышедших незадолго до испытания.«Наш термоядерный заряд, мощность которого можно регулировать с десятков килотонн до сотен килотонн, не только имеет огромную разрушительную силу, но и является многофункциональной термоядерной боевой частью, которой также можно нанести сверхмощный электромагниный удар на огромные расстояния посредством подрыва заряда на большой высоте», - писали северокорейские СМИ. В-четвертых, наличие такой опции, как выбор мощности взрыва, создает высокие возможности по выбору разных целей для оптимального формата поражения одной и той же боеголовкой «под задачу». А значит, в перспективе сильно повышает гибкость ядерного арсенала. Об этом прямо говорилось в соответствующем заявлении по итогам испытаний.«Успех в испытании термоядерного заряда для оснащения МБР является демонстрацией качественного развития ядерных сил, когда возможно свободно управлять мощностью термоядерного заряда в зависимости от объекта и цели удара. Это является весьма знаменательной вехой в деле совершенствования ядерных вооруженных сил», - писала северокорейская пресса.В-пятых, для создания эффективного межконтинентального ракетно-ядерного оружия компактный и мощный термоядерный блок - критически важный этап. КНДР уже два раза успешно испытала в июле ракету «Хвасон-14». А теперь испытан и термоядерный блок.Это испытание было проведено с целью подтверждения действия и надежности новых технологий, примененных в системе управления мощностью и проектировании новой конструкции для установки в боевую часть межконтинентальной баллистической ракеты.Так что США и их союзников теперь можно искренне поздравить. Их политика в отношении КНДР увенчалась очередным оглушительным «успехом».

В-четвертых, наличие такой опции, как выбор мощности взрыва, создает высокие возможности по выбору разных целей для оптимального формата поражения одной и той же боеголовкой «под задачу». А значит, в перспективе сильно повышает гибкость ядерного арсенала. Об этом прямо говорилось в соответствующем заявлении по итогам испытаний.«Успех в испытании термоядерного заряда для оснащения МБР является демонстрацией качественного развития ядерных сил, когда возможно свободно управлять мощностью термоядерного заряда в зависимости от объекта и цели удара. Это является весьма знаменательной вехой в деле совершенствования ядерных вооруженных сил», - писала северокорейская пресса.В-пятых, для создания эффективного межконтинентального ракетно-ядерного оружия компактный и мощный термоядерный блок - критически важный этап. КНДР уже два раза успешно испытала в июле ракету «Хвасон-14». А теперь испытан и термоядерный блок.Это испытание было проведено с целью подтверждения действия и надежности новых технологий, примененных в системе управления мощностью и проектировании новой конструкции для установки в боевую часть межконтинентальной баллистической ракеты.Так что США и их союзников теперь можно искренне поздравить. Их политика в отношении КНДР увенчалась очередным оглушительным «успехом».

В начале «атомного века» Соединённые Штаты и Советский Союз вступили в гонку не только по количеству атомных бомб, но и по их мощности.

СССР, который обзавёлся атомным оружием позже конкурента, стремился выравнять положение за счёт создания более совершенных и более мощных устройств.

Разработка термоядерного устройства по кодовым названием «Иван» была начата в середине 1950-х годов группой физиков под руководством академика Курчатова. В группу, занимавшуюся данным проектом, входили Андрей Сахаров , Виктор Адамский , Юрий Бабаев , Юрий Трунов и Юрий Смирнов .

В ходе исследовательских работ учёные также пытались нащупать пределы максимальной мощности термоядерного взрывного устройства.

Проектные изыскания длились в течение нескольких лет, а финальный этап разработки «изделия 602» пришёлся на 1961 год и занял 112 дней.

Бомба АН602 имела трёхступенчатую конструкцию: ядерный заряд первой ступени (расчётный вклад в мощность взрыва — 1,5 мегатонны) запускал термоядерную реакцию во второй ступени (вклад в мощность взрыва — 50 мегатонн), а она, в свою очередь, инициировала так называемую ядерную «реакцию Джекилла-Хайда» (деление ядер в блоках урана-238 под действием быстрых нейтронов, образующихся в результате реакции термоядерного синтеза) в третьей ступени (ещё 50 мегатонн мощности), так что общая расчётная мощность АН602 составляла 101,5 мегатонн.

Однако первоначальный вариант был отклонён, поскольку в таком виде взрыв бомбы вызвал бы чрезвычайно мощное радиационное загрязнение (которое, однако, по расчётам всё равно серьёзно уступало бы тому, которое было вызвано куда менее мощными американскими устройствами).

«Изделие 602»

В итоге было решено не использовать «реакцию Джекилла-Хайда» в третьей ступени бомбы и заменить урановые компоненты на их свинцовый эквивалент. Это уменьшало расчётную общую мощность взрыва почти вдвое (до 51,5 мегатонн).

Ещё одним ограничением для разработчиков были возможности авиатехники. Первый вариант бомбы весом в 40 тонн был отвергнут авиаконструкторами из КБ Туполева — самолёт-носитель не смог бы доставить подобный груз до цели.

В итоге стороны достигли компромисса — атомщики уменьшили вес бомбы вдвое, а авиационные конструкторы готовили для неё специальную модификацию бомбардировщика Ту-95 — Ту-95В.

Оказалось, что поместить заряд в бомболюке не удастся ни при каких условиях, поэтому донести АН602 до цели Ту-95В должен был на специальной внешней подвеске.

Фактически самолёт-носитель был готов в 1959 году, однако физикам-атомщикам было дано указание не форсировать работы по бомбе — как раз в этот момент в мире наметились признаки снижения напряжения в международных отношениях.

В начале 1961 года, однако, обстановка вновь обострилась, и проект реанимировали.

Время для «матери Кузьмы»

Окончательный вес бомбы вместе с парашютной системой составил 26,5 тонн. У изделия оказалось сразу несколько названий — «Большой Иван», «Царь-Бомба» и «Кузькина мать». Последнее приклеилось к бомбе после выступление советского лидера Никиты Хрущёва перед американцами, в котором он посулил им показать «кузькину мать».

О том, что Советский Союз планирует в ближайшее время испытать сверхмощный термоядерный заряд, в 1961 году Хрущёв вполне открыто говорил иностранным дипломатам. 17 октября 1961 года о предстоящих испытаниях советский лидер заявил в докладе на XXII съезде партии.

Местом испытаний был определён полигон «Сухой Нос» на Новой Земле. Подготовка к взрыву была завершена в последних числах октября 1961 года.

Самолёт-носитель Ту-95В базировался на аэродроме в Ваенге. Здесь же в специальном помещении производилась окончательная подготовка к испытаниям.

Утром 30 октября 1961 года экипаж лётчика Андрея Дурновцева получил приказ вылететь в район полигона и произвести сброс бомбы.

Взлетев с аэродрома в Ваенге, Ту-95В через два часа достиг расчётной точки. Бомба на парашютной системе была сброшена с высоты 10 500 метров, после чего лётчики сразу стали уводить машину из опасного района.

В 11:33 по московскому времени на высоте 4 км над целью был произведён взрыв.

Был Париж — и нет Парижа

Мощность взрыва заметно превысила расчётную (51,5 мегатонн) и составила от 57 до 58,6 мегатонн в тротиловом эквиваленте.

Свидетели испытания говорят, что ничего подобного в своей жизни им более наблюдать не приходилось. Ядерный гриб взрыва поднялся на высоту 67 километров, световое излучение потенциально могло вызывать ожоги третьей степени на расстоянии до 100 километров.

Наблюдатели сообщали, что в эпицентре взрыва скалы приняли удивительно ровную форму, а земля превратилась в некое подобие военного плаца. Полное уничтожение было достигнуто на площади, равной территории Парижа.

Ионизация атмосферы стала причиной помех радиосвязи даже в сотнях километров от полигона в течение около 40 минут. Отсутствие радиосвязи убедило учёных — испытания прошли как нельзя лучше. Ударная волна, возникшая в результате взрыва «Царь-бомбы», трижды обогнула земной шар. Звуковая волна, порождённая взрывом, докатилась до острова Диксон на расстоянии около 800 километров.

Несмотря на сильную облачность, свидетели видели взрыв даже на расстоянии тысячи километров и могли его описать.

Радиоактивное заражение от взрыва оказалось минимальным, как и планировали разработчики, — более 97 % мощности взрыва давала практически не создающая радиоактивного загрязнения реакция термоядерного синтеза.

Это позволило учёным приступить к исследованию результатов испытаний на опытном поле уже через два часа после взрыва.

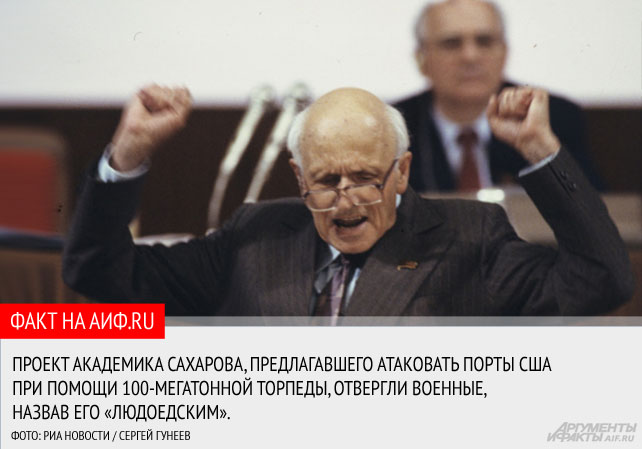

«Людоедский» проект Сахарова

Взрыв «Царь-бомбы» действительно произвёл впечатление на весь мир. Она оказалась мощнее самой мощной американской бомбы в четыре раза.

Существовала теоретическая возможность создания ещё более мощных зарядов, однако от реализации таких проектов было решено отказаться.

Как ни странно, главными скептиками оказались военные. С их точки зрения, практического смысла подобное оружие не имело. Как прикажете его доставлять в «логово врага»? Ракеты у СССР уже были, но долететь до Америки с таким грузом им было не под силу.

Стратегические бомбардировщики также были не в состоянии долететь до США с такой «поклажей». К тому же они становились лёгкой мишенью для средств ПВО.

Учёные-атомщики оказались куда большими энтузиастами. Выдвигались планы размещения у берегов США нескольких сверхбомб мощностью в 200-500 мегатонн, взрыв которых должен был вызвать гигантское цунами, которое смыло бы Америку в прямом смысле слова.

Академик Андрей Сахаров, будущий правозащитник и лауреат Нобелевской премии мира, выдвинул другой план. «Носителем может явиться большая торпеда, запускаемая с подводной лодки. Я фантазировал, что можно разработать для такой торпеды прямоточный водо-паровой атомный реактивный двигатель. Целью атаки с расстояния нескольких сот километров должны стать порты противника. Война на море проиграна, если уничтожены порты, — в этом нас заверяют моряки. Корпус такой торпеды может быть очень прочным, ей не будут страшны мины и сети заграждения. Конечно, разрушение портов — как надводным взрывом „выскочившей“ из воды торпеды со 100-мегатонным зарядом, так и подводным взрывом — неизбежно сопряжено с очень большими человеческими жертвами», — писал учёный в своих воспоминаниях.

О своей идее Сахаров рассказал вице-адмиралу Петру Фомину . Бывалый моряк, возглавлявший «атомный отдел» при Главкоме ВМФ СССР, пришёл в ужас от замысла учёного, назвав проект «людоедским». По словам Сахарова, он устыдился и более никогда к данной идее не возвращался.

Учёные и военные за успешное проведение испытаний «Царь-бомбы» получили щедрые награды, но сама идея сверхмощных термоядерных зарядов стала уходить в прошлое.

Конструкторы ядерного оружия сосредоточились на вещах менее эффектных, но куда более эффективных.

А взрыв «Царь-бомбы» и по сей день остаётся самым мощным из тех, что когда-либо были произведены человечеством.

Термоядерное оружие имеет намного большую мощность взрыва. Теоретически она ограничена только количеством имеющихся в наличии компонентов. Следует отметить, что радиоактивное заражение от термоядерного взрыва гораздо слабее, чем от атомного, особенно, по отношению к мощности взрыва. Это дало основания называть термоядерное оружие «чистым». Термин этот, появившийся в англоязычной литературе, к концу 70-х годов вышел из употребления.

Общее описание

Термоядерное взрывное устройство может быть построено, как с использованием жидкого дейтерия, так и газообразного сжатого. Но появление термоядерного оружия стало возможным только благодаря разновидности гидрида лития - дейтериду лития-6. Это соединение тяжёлого изотопа водорода - дейтерия и изотопа лития с массовым числом 6.

Дейтерид лития-6 - твёрдое вещество, которое позволяет хранить дейтерий (обычное состояние которого в нормальных условиях - газ) при плюсовых температурах, и, кроме того, второй его компонент - литий-6 - это сырьё для получения самого дефицитного изотопа водорода - трития . Собственно, 6 Li - единственный промышленный источник получения трития:

В ранних термоядерных боеприпасах США использовался также и дейтерид природного лития, содержащего в основном изотоп лития с массовым числом 7. Он также служит источником трития, но для этого нейтроны, участвующие в реакции, должны иметь энергию 10 МэВ и выше.

Для того, чтобы создать необходимые для начала термоядерной реакции нейтроны и температуру (порядка 50 млн градусов), в водородной бомбе сначала взрывается небольшая по мощности атомная бомба . Взрыв сопровождается резким ростом температуры, электромагнитным излучением, а также возникновением мощного потока нейтронов. В результате реакции нейтронов с изотопом лития образуется тритий.

Наличие дейтерия и трития при высокой температуре взрыва атомной бомбы инициирует термоядерную реакцию (234), которая и дает основное выделение энергии при взрыве водородной (термоядерной) бомбы. Если корпус бомбы изготовлен из природного урана, то быстрые нейтроны (уносящие 70 % энергии, выделяющейся при реакции (242)) вызывают в нем новую цепную неуправляемую реакцию деления. Возникает третья фаза взрыва водородной бомбы. Подобным образом создается термоядерный взрыв практически неограниченной мощности.

Дополнительным поражающим фактором является нейтронное излучение , возникающее в момент взрыва водородной бомбы.

Устройство термоядерного боеприпаса

Термоядерные боеприпасы существуют как в виде авиационных бомб (водородная или термоядерная бомба ), так и боеголовок для баллистических и крылатых ракет.

История

СССР

Первый советский проект термоядерного устройства напоминал слоеный пирог, в связи с чем получил условное наименование «Слойка». Проект был разработан в 1949 году (еще до испытания первой советской ядерной бомбы) Андреем Сахаровым и Виталием Гинзбургом и имел конфигурацию заряда, отличную от ныне известной раздельной схемы Теллера-Улама . В заряде слои расщепляющегося материала чередовались со слоями топлива синтеза - дейтерида лития в смеси с тритием («первая идея Сахарова»). Заряд синтеза, располагающийся вокруг заряда деления малоэффективно увеличивал общую мощность устройства (современные устройства типа «Теллер-Улам» могут дать коэффициент умножения до 30 раз). Кроме того, области зарядов деления и синтеза перемежались с обычным взрывчатым веществом - инициатором первичной реакции деления, что дополнительно увеличивало необходимую массу обычной взрывчатки. Первое устройство типа «Слойка» было испытано в 1953 году, получив наименование на Западе «Джо-4» (первые советские ядерные испытания получали кодовые наименования от американского прозвища Иосифа (Джозефа) Сталина «Дядя Джо»). Мощность взрыва была эквивалентна 400 килотоннам при кпд всего 15 - 20 %. Расчёты показали, что разлёт непрореагировавшего материала препятствует увеличению мощности свыше 750 килотонн.

После проведения Соединенными Штатами испытаний «Иви Майк» в ноябре 1952, которые доказали возможность создания мегатонных бомб, Советский Союз стал разрабатывать другой проект. Как упоминал в своих мемуарах Андрей Сахаров, «вторая идея» была выдвинута Гинзбургом еще в ноябре 1948 года и предлагала использовать в бомбе дейтерид лития, который при облучении нейтронами образует тритий и высвобождает дейтерий.

В конце 1953 года физик Виктор Давиденко предложил располагать первичный (деление) и вторичный (синтез) заряды в отдельных объемах, повторив таким образом схему Теллера-Улама. Следующий большой шаг был предложен и развит Сахаровом и Яковом Зельдовичем весной 1954. Он подразумевал использовать рентгеновское излучение от реакции деления для сжатия дейтерида лития перед синтезом («лучевая имплозия»). «Третья идея» Сахарова была проверена в ходе испытаний «РДС-37» мощностью 1.6 мегатонн в ноябре 1955 года. Дальнейшее развитие этой идеи подтвердило практическое отсутствие принципиальных ограничений на мощность термоядерных зарядов.

Советский Союз продемонстрировал это испытаниями в октябре 1961 года, когда на Новой Земле была взорвана бомба мощностью 50 мегатонн, доставленная бомбардировщиком Ту-95 . КПД устройства составил почти 97 %, и изначально оно было рассчитано на мощность в 100 мегатонн, урезанных впоследствии волевым решением руководства проекта вдвое. Это было самое мощное термоядерное устройство, когда-либо разработанное и испытанное на Земле. Настолько мощное, что его практическое применение в качестве оружия теряло всякий смысл, даже с учетом того, что оно было испытано уже в виде готовой бомбы.

США

Идея бомбы с термоядерным синтезом, инициируемым атомным зарядом была предложена Энрико Ферми его коллеге Эдварду Теллеру еще в 1941 году , в самом начале Манхэттенского проекта . Значительную часть своей работы в ходе Манхэттенского проекта Теллер посвятил работе над проектом бомбы синтеза, в некоторой степени пренебрегая собственно атомной бомбой. Его ориентация на трудности и позиция «адвоката дьявола» в обсуждениях проблем заставили Оппенгеймера увести Теллера и других «проблемных» физиков на запасной путь.

Первые важные и концептуальные шаги к осуществлению проекта синтеза сделал сотрудник Теллера Станислав Улам . Для инициирования термоядерного синтеза Улам предложил сжимать термоядерное топливо до начала его нагрева, используя для этого факторы первичной реакции расщепления, а также разместить термоядерный заряд отдельно от первичного ядерного компонента бомбы. Эти предложения позволили перевести разработку термоядерного оружия в практическую плоскость. Исходя из этого, Теллер предположил, что рентгеновское и гамма излучение, порожденные первичным взрывом могут передать достаточно энергии во вторичный компонент, расположенный в общей оболочке с первичным, чтобы осуществить достаточную имплозию(обжатие) и инициировать термоядерную реакцию. Позднее Теллер, его сторонники и противники обсуждали вклад Улама в теорию, лежащую в основе этого механизма.

В 1951 году была проведена серия испытаний под общим наименованием «Operation Greenhouse» (Операция Оранжерея), в ходе которой отрабатывались вопросы миниатюризации ядерных зарядов при увеличении их мощности. Одним из испытаний в этой серии стал взрыв под кодовым наименованием «Джордж», в котором было взорвано экспериментальное устройство, предсталявшее собой ядерный заряд в виде тора с небольшим количеством жидкого водорода, помещенным в центре. Основная часть мощности взрыва была получена именно за счет реакции синтеза водорода, что подтвердило на практике общую концепцию двухступенчатых устройств.

1 ноября года на атолле Эниветок (Маршалловы острова) под наименованием «Иви Майк» было проведено полномасштабное испытание двухступенчатого устройства с конфигурацией Теллера-Улама. Мощность взрыва составила 10,4 мегатонны, что в 450 раз превысило мощность бомбы, сброшенной в 1945 году на японский город Нагасаки. Устройство общей массой 62 тонны включало в себя криогенную емкость со смесью жидких дейтерия и трития и обычный ядерный заряд, расположенный сверху. По центру криогенной емкости проходил плутониевый стрежень, являвшийся «свечой зажигания» для термоядерной реакции. Оба компонента заряда были помещены в общую оболочку из урана массой 4,5 тонны, заполненную полиэтиленовой пеной, игравшей роль проводника для рентгеновского и гамма излучения от первичного заряда к вторичному.

Смесь жидких изотопов водорода не имела практического применения для термоядерных боеприпасов, и последующий прогресс в развитии термоядерного оружия связан с использованием твердого топлива - дейтерида лития-6. В эта концепция была проверена на атолле Бикини в ходе испытаний «Bravo» из серии «Operation Castle» при взрыве устройства под кодовым названием «Креветка». Термоядерным топливом в устройстве служила смесь 40 % дейтерида лития-6 и 60 % дейтерида лития-7. Расчеты предусматривали, что литий-7 не будет участвовать в реакции, однако некоторые разработчики подозревали и такую возможность, предсказывая увеличение мощности взрыва до 20 %. Реальность оказалась гораздо более драматичной: при расчётной мощности в 6 мегатонн реальная составила 15, и это испытание стало самым мощным взрывом из когда-либо произведённых Соединёнными Штатами.

Вскоре развитие термоядерного оружия в Соединённых Штатах было направлено в сторону миниатюризации конструкции Теллер-Улама, которой можно было бы оснастить межконтинентальные баллистические ракеты (МБР/ICBM) и баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ/SLBM). К 1960 году на вооружение были приняты боеголовки мегатонного класса W47 развернутые на подводных лодках, оснащенных баллистическими ракетами Поларис. Боеголовки имели массу 700 фунтов (320 кг) и диаметр 18 дюймов (50 см). Более поздние испытания показали низкую надежность боеголовок, установленных на ракеты Поларис и необходимость их доработок. К середине 70-х годов миниатюризация новых версий боеголовок по схеме Теллера-Улама позволила размещать 10 и более боеголовок в габаритах боевой части ракет с разделяющимися головными частями (РГЧ/MIRV).

Великобритания

В Великобритании разработки термоядерного оружия были начаты в 1954 в Олдермастоне группой под руководством сэра Уильяма Пеннея, ранее участвовавшего в Манхэттенском проекте в США. В целом информированность британской стороны по термоядерной проблеме находилась на весьма зачаточном уровне, так как Соединенные Штаты не делились информацией, ссылаясь на закон об Атомной энергии 1946 года. Тем не менее британцам разрешали вести наблюдения, и они использовали самолет для отбора проб в ходе проведения американцами ядерных испытаний, что давало информацию о продуктах ядерных реакций, получавшихся во вторичной стадии лучевой имплозии. Из-за этих трудностей в 1955 британский премьер-министр Энтони Иден согласился с секретным планом, предусматривавшим разработку очень мощной атомной бомбы в случае неудачи Олдермастонского проекта или больших задержек в его реализации.

В 1957 году Великобритания провела серию испытаний на островах Рождества в Тихом океане под общим наименованием «Operation Grapple» (Операция Схватка). Первым под наименованием «Short Granite» (Хрупкий Гранит) было испытано опытное термоядерное устройство мощностью около 300 килотонн, оказавшееся значительно слабее советских и американских аналогов. Тем не менее, британское правительство объявило об успешном испытании термоядерного устройства.

В ходе испытания «Orange Herald» (Оранжевый вестник) была взорвана усовершенствованная атомная бомба мощностью 700 килотонн - самая мощная из когда-либо созданных на Земле атомных бомб. Почти все свидетели испытаний (включая экипаж самолета, который ее сбросил) считали, что это была термоядерная бомба. Бомба оказалась слишком дорогой в производстве, так как в ее состав входил заряд плутония массой 117 килограмов, а годовое производство плутония в Великобритании составляло в то время 120 килограммов. Другой образец бомбы был взорван в ходе третьих испытаний - «Purple Granite» (Фиолетовый Гранит), и его мощность составила приблизительно 150 килотонн.

В сентябре 1957 была проведена вторая серия испытаний. Первым в испытании под названием «Grapple X Round C» 8 ноября было взорвано двухступенчатое устройство с более мощным зарядом деления и более простым зарядом синтеза. Мощность взрыва составила приблизительно 1.8 мегатонны. 28 апреля 1958 в ходе испытаний «Grapple Y» над островом Рождества была сброшена бомба мощностью 3 мегатонны - самое мощное британское термоядерное устройство.

2 сентября 1958 года был взорван облегченный вариант устройства, испытанного под наименованием «Grapple Y», его мощность составила около 1,2 мегатонны. 11 сентября 1958 года в ходе последнего испытания под наименованием Halliard 1 было взорвано трехступенчатое устройство мощностью около 800 килотонн. На эти испытания были приглашены американские наблюдатели. После успешного взрыва устройств мегатонного класса (что подтвердило способности британской стороны самостоятельно создавать бомбы по схеме Теллера-Улама) Соединенные Штаты пошли на ядерное сотрудничество с Великобританией, заключив в 1958 соглашение о совместной разработке ядерного оружия. Вместо разработки собственного проекта британцы получили доступ к проекту малых американских боеголовок Mk 28 с возможностью изготовления их копий.

Китай

Китайская Народная Республика испытала своё первое термоядерное устройство типа «Теллер-Улам» мощностью 3,31 мегатонны в июне 1967 года (известно также под наименованием «Испытание номер 6»). Испытание было проведено спустя всего 32 месяца после взрыва первой китайской атомной бомбы, что является примером самого быстрого развития национальной ядерной программы от реакции расщепления к синтезу. Эта феноменальная скорость стала парадоксальным результатом маккартизма : китайские физики, работавшие в США, были высланы по подозрению в шпионаже и, вернувшись на родину, способствовали его усилению.

Франция

В ходе испытаний «Канопус» в августе 1968 года Франция взорвала термоядерное устройство типа «Теллер-Улам» мощностью около 2,6 мегатонны. Подробности о развитиии французской программы известны слабо.

Другие страны

Детали развития проекта Теллер-Улам в других странах менее известны.

Происшествия с термоядерными боеприпасами

Испания, 1966

17 января 1966 года американский бомбардировщик B-52 столкнулся с самолётом-заправщиком над Испанией , при этом погибло семь человек. Из четырёх термоядерных бомб, находившихся на борту самолёта, три были обнаружены сразу, одна - после двухмесячных поисков.

Гренландия, 1968

21 января 1968 года вылетевший с аэродрома в Платтсбурге (штат Нью-Йорк) самолёт B-52 в 21:40 по среднеевропейскому времени врезался в ледяной панцирь залива Северная Звезда (Гренландия) в пятнадцати километрах от авиабазы ВВС США Туле (en:Thule Air Base). На борту самолёта находилось 4 термоядерные авиабомбы.

Пожар способствовал детонации вспомогательных зарядов во всех четырёх атомных бомбах, находящихся на вооружении бомбардировщика, но не привел к взрыву непосредственно ядерных устройств, поскольку они не были приведены в боеготовность экипажем. Более чем 700 датских гражданских и американских военных лиц работали в опасных условиях без средств личной защиты, устраняя ядерное загрязнение. В 1987 г. почти 200 из датских рабочих неудачно попытались предъявить иск Соединённым Штатам. Однако некоторая информация была выпущена американскими властями согласно Закону о свободе информации. Но Kaare Ulbak, главный консультант датского Национального института радиационной гигиены, сказал, что Дания тщательно изучила здоровье рабочих в Туле и не нашла свидетельств увеличенния смертности или заболеваемости раком.

Пентагон опубликовал информацию о том, что все из четырех атомных боезарядов были найдены и уничтожены. Но в ноябре 2008 года в связи с истечением срока секретности информация, находящаяся под грифом «Секретно», была раскрыта. В документах было сказано, что разбившийся бомбардировщик нёс четыре боезаряда, но в течение нескольких недель учёным удалось по фрагментам обнаружить только 3 боезаряда. В апреле 1968 подводная лодка «Star III» была отослана на базу для поисков утерянной бомбы, серийный номер которой 78252, в море. Но найдена она не была до сих пор. Во избежание паники среди населения Соединённые Штаты опубликовали информацию о четырёх найденных уничтоженных бомбах.

Атомный пролог

В 1913 году в Англии появился роман "фикшн" классика фантастики Герберта Уэллса (1866-1946) "Освобожденный мир" с описанием атомной бомбардировки Парижа немцами в середине ХХ века. Уэллс рисовал картину, напоминающую нынешнему читателю и Хиросиму, и Нагасаки, и Чернобыль. Мало того, под влиянием гениального физика Фредерика Содди Уэллс предрекал, что "Atomic Bomb" (его термин!) - "это всего лишь предтеча более страшных устройств"... А великие классики Альберт Эйнштейн, Эрнст Резерфорд и Нильс Бор посмеивались над домыслами этого дилетанта.

Так было по крайней мере до конца 30-х годов, пока Отто Ган в Германии не открыл закономерности деления (распада) урана, а во Франции Фредерик Жолио-Кюри не доказал принципиальной возможности цепной реакции в уране, т.е. способности урана взрываться с выделением энергии в миллионы раз большей, чем дает динамит той же массы. Если немцы преуспели лишь в дизайне имплозионной А-бомбы (для боеголовки ракеты V-2), не успев наработать взрывчатку - "уран-235", то тайный интернационал талантов, собранный в американском Лос-Аламосе, решил проблему комплексно. Нетривиальные попытки немцев подступиться к инициированию термоядерной реакции были оценены по достоинству разве что специалистами стран-победительниц.

Атомная гонка между Германией и США увенчалась демонстрацией уничтожения двух японских городов. Хиросима была сожжена бомбой весом около 4,5 тонн, содержащей менее 100 кг урана, взрыв которого был эквивалентен 12 500 тоннам тротила. Нагасаки разрушила плутониевая бомба аналогичной массы, но эквивалентом около 20 000 тонн тротила, причем плутония в ней было существенно меньше, чем урана в хиросимской А-бомбе, что достигалось применением "имплозии" - взрыва внутрь (основы ее теории, кстати, созданы Гудерлеем и другими немецкими физиками)...

Рождение Н-бомбы

Стоило Советскому Союзу создать свою копию плутониевой бомбы (не без помощи одного из ее конструкторов - немца Клауса Фукса, коммуниста, допущенного в Лос-Аламос решением американского атомного "царя" - Роберта Оппенгеймера), как президент США Гарри Трумэн распорядился мобилизовать своих ученых на создание недостижимого для Советов, как он считал, оружия - водородной бомбы. Причем такой бомбы, которая была бы способна на взрыв эквивалентом в миллион тонн тротила. Замыслы создать такое оружие давно и фанатически лелеял Эдвард Тэллер. С тех самых пор, как итальянский физик-нобелист Энрико Ферми в 1942 году навел Тэллера на эту идею - пока в абстрактном виде.

В Германии к идее Н-бомбы подошел еще в 1938 году сын госсекретаря гитлеровского правительства Карл Фридрих фон Вайцзеккер (младший брат которого, кстати, стал после войны президентом ФРГ), заслуживший научную славу (в Нобелевской ему отказали) созданием основ современной теории горения звезд "солнечного" класса.

На первый взгляд идея Н-бомбы может показаться почти банальным воспроизведением природного звездного процесса пережигания водорода в гелий с выделением энергии в разы большей, чем при распаде урана или плутония. Недаром английский астрофизик Артур Эддингтон, догадавшийся (вместе с французом Жаном Перреном, но независимо) в 1920 году, что именно термоядерными реакциями обусловлено излучение большинства звезд, неоднократно предупреждал о возможности создания термоядерного оружия.

Короче, используя бомбу атомную как "спичечную головку", а дейтерий как "палочку", поджигаемую атомной головкой, делаем бомбу "супер", уговаривал Трумэна, да и самого себя Тэллер. И Трумэн уверенно объявил на весь мир о предстоящем создании Н-бомбы в США, подписав нужные директивы и уверовав в то, что после Фукса в атомном логове США нет и не может быть кремлевских информаторов. Декларация Трумэна прозвучала 31 января 1950 года, а через считаные недели молодой математик Лос-Аламоса - польский эмигрант Станислав Улам, поиграв с логарифмической линейкой, гениально просто доказал, что "супер" Тэллера неработоспособен.

Не успел Тэллер обдумать, как выгнать с работы такого саботажника, а крупнейшие теоретики Лос-Аламоса (если не всего мира) Энрико Ферми и Джон фон Нейманн обоснованно подтвердили выкладки Улама. И самым сокровенным секретом американских атомщиков вдруг стала именно неработоспособность этого проекта Н-бомбы. В СССР аналогичный проект тщетно пытался реализовать Яков Зельдович, до поры до времени не подозревавший о находках Стана Улама. И тот же Улам спас программу Н-бомбы: к началу весны 51-го он изобрел принцип устройства современного термоядерного оружия: термоядерную взрывчатку нужно и можно имплозионно (взрывом внутрь) сжать до суперплотного состояния перед поджиганием.

Опешивший было Тэллер оказался способен адаптироваться к идеям Улама и даже - не без помощи младших талантов своей команды - усовершенствовал практически эффективные средства реализации имплозионного суперсжатия. Потом он постарался тривиализировать идею Улама, объясняя ее через принцип, давно известный каждому автомобилисту: мол, в термоядерном двигателе топливо сначала надо сжать, а потом поджигать - как у Дизеля! Но ведь в дизелях плотность топливной смеси повышается всего лишь в разы (а не в сотни раз), и это дело обходится и без излучающей плазмы, и без имплозии (говорят еще - "кумуляции"), создание теории и реализация которой - удел талантов нобелевского уровня.

Только недавно рассекречено, до какой плотности требовалось сжать взрывчатку - жидкий дейтерий первого прототипа Н-бомбы Лос-Аламоса: примерно до такой плотности, которая достигается в центре Солнца - около 100 грамм в кубическом сантиметре, причем при давлении около тысячи миллиардов атмосфер! Напомню, исходная плотность жидкого дейтерия - в пять раз меньше воды.

Метафоры метафорами, а создать хотя бы на миг (миллиардные доли секунды) звездное вещество на Земле - это вам не какой-то дизель... По сути, как бы решается проблема создания варианта машины времени, поскольку дейтерий в столь сверхплотном состоянии - это же сюжет начала "Большого Взрыва" Вселенной.

Американец "Майк" и другие

Именно Уламу Америка обязана выигрышем раунда гонки ядерных вооружений, а конкретно - созданием 82-тонного термоядерного монстра "Майк" размером 203х617 см, взорванного 1 ноября 1952 года. Начинка "Майка", около 500 литров (100 кг) тяжелого водорода, на мгновение была сжата до литрового объема, т.е. плотность водорода достигла пятикратной плотности золота.

Взрыв "Майка" оказался эквивалентен 10 400 килотоннам тротила. Кроме интенсивного излучения и мощнейшей ударной волны, "Майк" вызвал испарение 80 млн. тонн грунта. Воронка от "Майка" была глубиной в полмили и диаметром две мили. Грибовидное облако этого взрыва поперечником около 13 км поднялось на высоту 45 км. Облучение слоев урана бомбы продуктами термоядерного горения продуцировало новые трансурановые элементы, которые как раз дали повод британцам домыслить ключевые идеи создания собственной Н-бомбы без прямой помощи США.

Нашим "курчатовцам" не удалось засечь эти любопытные атмосферные выбросы... Бомба Сахарова получилась не совсем полноценной - компактной, но относительно слабенькой. Правда, Сахаров избавился от непрактичного жидкого (криогенного, при температуре минус 250 градусов!) дейтерия, использовав порошкообразную сухую взрывчатку "дейтрит лития". На это опоздавшие ученые Лос-Аламоса отреагировали с долей зависти: "Вместо американской огромной коровы с ведром молока сырого русские используют упаковку молока сухого". Все-таки главный принцип - суперплотность - Сахаров упустил, и КПД его бомбы был маловат.

Обогнать американцев Сахаров сумел (причем навсегда!) по энергии взрыва в 1961 году, когда 30 октября над Новой Землей раздался взрыв его "устройства" - 20-тонной бомбы, прозванной "Кузькина мать", эквивалентом 100 мегатонн, правда, сниженным целенаправленно до 60 мегатонн. В этой бомбе, сброшенной со стратегического Ту-95, уже работал упомянутый принцип Улама, информацию о котором из Лос-Аламоса в Москву мог передать коллега Эдварда Тэллера - советский невозвращенец Георгий Гамов, связь с которым через жену поддерживала агентура Кремля.

"Самый-самый" в США был 15-мегатонный взрыв 28 февраля 1954 года, хотя у них потом были бомбы, рассчитанные и на 24 мегатонны. Американцы ими снаряжали пресловутые стратегические бомбардировщики В-52, годами игравшие основную роль "большой дубинки" наряду с подлодками "Полярис" и "Трайдент", а также ракетами "Минитмен" и "МХ".

В Кремле торжествовали: не в пример уязвимым В-52 с их 24-мегатонными бомбами наши ядерные силы начали вооружаться неперехватываемыми челомеевскими ракетами УР-500 (с двигателями Валентина Петровича Глушко) - 550-тонными прототипами знаменитых 700-тонных "Протонов", до сих пор весьма конкурентоспособных космических ракет-носителей.

К счастью для человечества, и наши 100-мегатонные боеголовки межконтиненталок Челомея, и американские 24-мегатонные бомбы для стратегических бомбардировщиков "Боинг" давно сняты с вооружения как заведомо варварское оружие геноцида...

Сам Сахаров (в отличие от Тэллера) стал Голубем мира, а гонка ядерных вооружений продолжилась не по линии гигантомании. Паритет США/СССР отстаивали более молодые таланты, среди которых в СССР - Бабаев, Забабахин, Аврорин, Феоктистов, Трутнев...

Тем временем Китай (не без помощи Москвы), Израиль без проведения своих ядерных испытаний (не без помощи США), не говоря о Британии и Франции, также освоили более или менее современную термоядерную технологию. К этому упорно и неумолимо приближается и Индия... Что ждет нас, кроме распространения по миру этого оружия - пока скорее пригодного для устрашения, нежели для реальных боев?

Тенденции водородных технологий

Нынешние тенденции как раз свидетельствуют о движении в сторону большей практичности ядерного оружия. Уже в разгар варварских бомбежек Югославии в США серьезно прорабатывались сценарии "точечных" ядерных ударов по соединениям югославской армии, боеспособность которой всерьез пугала НАТО. Миссия Виктора Черномырдина избавила США от этих забот.

Задачи недавнего времени - в Афганистане и Ираке - могли решаться точечными, т.е. малыми (в эквиваленте), ядерными ударами. Например, ядерная боеголовка эквивалентом до 10 килотонн, упакованная в особо прочный корпус специфической формы, способна проникать почти в любой грунт на десятки метров - хотя бы под сверхпрочный бункер, где она взрывается, создавая каверну, в которую провалится бункер, а на его крышу обрушатся сотни тонн породы.

Более изощренный сценарий - создание компактных ядерных боеприпасов, работающих по принципу направленного (кумулятивного) ядерного взрыва. Тот же Улам опубликовал открыто такую идею в конце 1950-х годов, затем ее развивал его ученик Тэйлор. При ее реализации сравнительно легкий боеприпас может оказать на объект поражения локальное воздействие, аналогичное ненаправленным боеприпасам гораздо большей полной мощности.

Но будущее сулит нечто еще более интересное и "романтичное": так называемый контролируемый инерциальный термояд - миллионнократная миниатюризация водородных бомб до размера наперстка - ради применения термоядерных микровзрывов. Водородная микробомба в тысячи раз чище "нормальной". В ее конструкции отсутствуют делящиеся материалы, а взрывчаткой послужит смесь дейтерия с легким изотопом гелий-3 (вместо радиактивного трития). Тогда "пепел" в основном - это обычный водород и гелий-4.

Это перспектива не только промышленной энергетики, но и иных направлений, в т.ч. (в первую очередь?) для сверхскоростных ракетных кораблей Земля-Марс-Земля с космонавтами на борту. В Ливерморской лаборатории США эти идеи разрабатываются с 1961 года такими физиками, как Джон Накколлс, Ловелл Вуд, Родерик Хайд и Чарлз Орт, причем всерьез поддержаны и самим Тэллером. У нас это направление признавали и одобряли А.Д. Сахаров и В.П. Глушко. Автор данной статьи посвятил годы своему сценарию микровзрывов для аэрокосмических систем. Но это уже другая история.