В. Вахлаков

Мир и безопасность № 3, 2004

Возвращаясь к сложной проблеме построения Системы охраны периметра (СОП) предприятия, следует особо выделить задачу достижения оптимального сочетания защитных свойств всех ее компонент. Характерным при эксплуатации СОП является наличие зависимости ее эффективности при обеспечении защиты территории предприятия при проникновении посторонних лиц и/или животных от грамотного сочетания охранных свойств выбранного состава инженерных сооружений и средств и используемых совместно технических средств охраны периметра (ТСОП). Анализу этой зависимости и возможности ее использования для повышения эффективности СОП предприятия при ее проектировании посвящается данная статья. В составе СОП можно выделить самостоятельные компоненты:

- система технических средств охраны периметра;

- шлюзы для санкционированного прохода персонала и транспортных средств на охраняемую территорию;

- комплекс инженерных сооружений и средств (ИСС).

При этом часть выделенной территории предприятия вдоль его границы, на которой размещаются элементы СОП, будем называть зоной периметра.

Технические средства охраны, устанавливаемые в зоне периметра предприятия, своей задачей имеют: своевременное и достоверное обнаружение факта (попытки) и места вторжения нарушителя; формирование извещения об этом событии и доставка его на пульт наблюдения сил охраны. О технических возможностях периметровых систем и средств обнаружения, а также способах их применения в составе СОП к настоящему времени написано достаточно.

Для прохода (проезда) персонала (транспорта) предприятия на охраняемую территорию в зоне периметра оборудуются шлюзы в виде проходной или контрольно-пропускного пункта, оснащаемые ИСС, техническими средствами охраны, контроля и управления доступом и другими устройствами (это отдельная большая по объему тема и в рамках данной статьи не рассматривается).

В зоне периметра устанавливаются инженерные сооружения и средства, выполняющие как обеспечивающие (например, система освещения периметра), так и охранные функции в составе СОП предприятия. Одним из инженерных сооружений в зоне периметра может считаться зона отчуждения. Это полоса территории шириной до 3-х метров, примыкающая с внутренней стороны к внешнему ограждению, предназначенная для установки ТСОП и ИСС. С внутренней стороны она может иметь гибкое ограждение для предотвращения захода животных и случайных сотрудников предприятия в зону срабатывания ТСОП. При отсутствии подобной необходимости внешняя граница зоны отчуждения отмечается указателями. При определенных обстоятельствах она может отсутствовать. Особенностью создания зоны отчуждения является ее инженерная планировка с удалением деревьев 1 и кустарников, а особенностью ее содержания необходимость периодического выпалывания травы в летне-осенний период, в зимнее время уборку снега и т.п. меры, обеспечивающие условия для надежного функционирования ТСОП.

Кроме установки (наземной или подземной части) ТСОП в зоне отчуждения могут размещаться заградительные инженерные сооружения и средства (ЗИСС), которые прямо имеют охранную функцию. Ее содержание заключается в создании физических трудностей на пути продвижения нарушителя через зону периметра, существенно увеличивающих время ее преодоления. Это способствует достоверному выявлению факта вторжения и надежному задержанию нарушителя при своевременном формировании и передаче извещения ТСОП на пульт наблюдения сил охраны.

В состав СОП предприятия могут входить следующие заградительные инженерные сооружения и средства:

Внешнее ограждение это инженерно-строительное сооружение или конструкция, применяемая для выгораживания территории с целью обозначения на местности границ предприятия (собственности). Порядок допуска на его территорию определяется его собственником. При этом внешнее ограждение периметра своими параметрами и свойствами оказывает прямое влияние на достоверность и устойчивость работы, используемых совместно ТСОП.

Заградительные инженерные средства это инженерные средства, устанавливаемые в зоне отчуждения и/или непосредственно на внешнем ограждении, например, в виде козырька из колючей проволоки. В настоящее время вместо колючей проволоки часто используется объемная или плоская спираль из армированной колючей ленты 2 (АКЛ) (например, ПЗ-50/22 3). В случае необходимости повысить надежность и достоверность работы ТСОП по выявлению факта проникновения нарушителя за внешнее ограждение в зоне отчуждения дополнительно могут устанавливаться инженерные сигнализационные средства для гарантированного задержания нарушителя инженерные блокирующие средства, а также может быть оборудована следовая полоса.

В составе СОП внешнее ограждение, как правило, является основной (и часто единственной) физической преградой на пути нарушителя и от того насколько рационально оно построено зависит эффективность и долговечность работы всех других компонент системы. Основная функция внешнего ограждения это препятствовать физически свободному проходу на территорию предприятия посторонних лиц и животных. Это своего рода декларированная собственником граница объекта охраны, пересечение которой для посторонних лиц противозаконно и позволяет собственнику применять к нарушителю 4 разрешенные законом меры.

Внешнее ограждение, как и любое инженерно-строительное сооружение характеризуется материалом и конструкцией изготовления, получаемыми при конкретном варианте исполнения параметрами и свойствами. Различают постоянные и временные внешние ограждения периметра территории. В рамках статьи рассматриваются только постоянные ограждения. Среди применяемых к настоящему времени видов внешнего ограждения периметра можно выделить:

- строительные (инженерные);

- сигнализационные;

- электризуемые (электрошоковые).

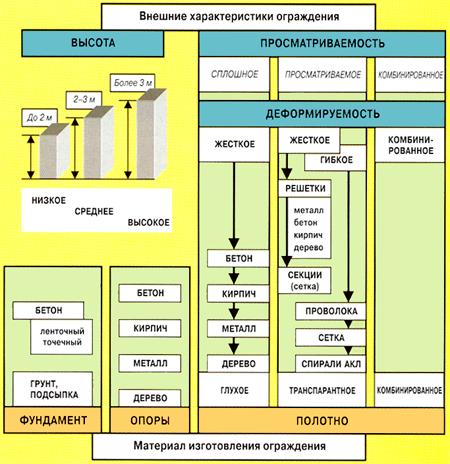

Инженерное сооружение это внешнее ограждение конструктивно состоящее (см. рис.1) из фундамента (ограждение может строиться и без фундамента), опор и полотна. Каждый из элементов ограждения выполняет свои функции и применительно к ним имеет конструктивные особенности и перечень материалов для изготовления. Причем каждый вариант выбранной конструкции ограждения и материал для изготовления его элементов формирует конечный облик свойств, влияющих на выполнение им охранной функции с одной стороны, и определяющий требования при подборе ТСОП для совместной их эксплуатации в составе СОП с другой стороны.

Рис. 1. Возможный состав элементов внешнего ограждения

Внешнее ограждение можно классифицировать по типу материала и различию во внешних свойствах (см. рис. 2). Причем оценка каждого варианта исполнения внешнего ограждения в рамках статьи не представляется возможным. Поэтому основное внимание ниже уделяется анализу тех его параметров и свойств, которые оказывают влияние на выполнение им охранной функции и порядок использования ТСОП с целью повышения эффективности их совместного применения при данных условиях.

Рис. 2. Классификация внешних ограждений

Основным заградительным элементом внешнего ограждения является его полотно . В настоящее время для внешнего ограждения используются:

1. Глухое полотно (материал: бетонные плиты, кирпичная кладка, металлические сварные или деревянные щиты). Это сплошное, монолитное ограждение. Оно, как правило, используется в случае необходимости обеспечить высокую скрытность объектов на охраняемой территории предприятия, режима их функционирования, производимой продукции и т.п. сведений, разглашение которых, по мнению собственника, влечет материальные или другие потери. Глухое ограждение обладает свойствами:

- скрытностью от любопытных глаз жизнедеятельности объектов на охраняемой территории и применяемых ТСОП и ИСС (при его высоте более 2-х метров);

- жесткостью конструкции, что влечет его слабую устойчивость к перелазу нарушителя;

- наибольшей устойчивостью к разрушению полотна (зависит от материала исполнения, максимальной устойчивостью обладают металлические сварные щиты);

- высокой устойчивостью к подкопу (при наличии ленточного фундамента);

- минимальной эстетикой внешнего вида;

- высокой стоимостью изготовления, но минимальными затратами на содержание.

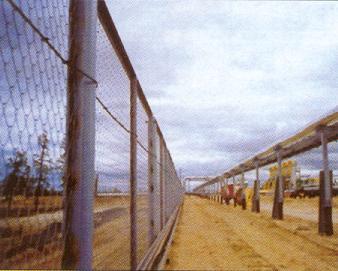

2. Транспарантное полотно (материал: проволока, сетка, решетчатые конструкции из: металла, бетона, кирпича, дерева, либо сетчатые секции). Это ограждение, как правило, предназначается для контурного выгораживания границ периметра предприятия. Различают жесткую и гибкую конструкции полотна. При гибком варианте конструкции ограждения полотном служит натянутая между опорами проволока, как правило, «колючая» или сетка типа «Рабица». К этому типу ограждения относятся и ограждения, выполненные из стандартных и серийно выпускаемых комплектов АКЛ (например, см. рис. 3). При жестком варианте конструкции ограждения полотном служат монтируемые между опорами заранее изготовленные из различных материалов решетчатые секции (в т.ч. художественного исполнения). Транспарантное ограждение практически «прозрачно» для наблюдения посторонними за объектами на охраняемой территории предприятия, а также за установленной системой охраны и режимом работы их ТСОП. Жесткое (гибкое) Транспарантное ограждение обладает свойствами:

- низкой скрытностью жизнедеятельности объектов на охраняемой территории и применяемых ТСОП и ИСС;

- слабой устойчивостью к перелазу нарушителя (за исключением: ограждения из АКЛ, либо ограждения, укрепленного по верху спиралью АКЛ, а также гибкого высокого ограждения);

- высокой (невысокой) устойчивостью к разрушению 5 полотна;

- высокой (низкой)устойчивостью к подкопу при наличии ленточного фундамента (при отсутствии ленточного фундамента);

- современным эстетическим видом (кроме ограждения из колючей проволоки);

- высокой (невысокой) стоимостью изготовления, но минимальными (значительными) затратами на содержание.

3. К комбинированным ограждениям относят ограждения, у которых при строительстве используется сочетание различных типов конструкции и материала полотна (см., например, на рис. 1). Важным достоинством этого типа ограждения является возможность на этапе проектирования предусмотреть максимальную адаптацию выбранного варианта полотна внешнего ограждения под:

- противостояние конкретным угрозам, характерным для данного предприятия;

- отпущенную на построение СОП денежную сумму;

- выбранный ранее тип ТСОП, который наиболее удобен или эффективен для эксплуатации в конкретных условиях и/или противостояния угрозам для данного предприятия;

- требования к эстетике его внешнего вида и др.

Комбинация материала при изготовлении внешнего ограждения дает возможность повысить его защитные свойства и снизить при этом затраты на его строительство и обслуживание.

Опоры ограждения (материал: бетонные столбики, кирпичная кладка, металлические трубы (Ш 90-130 мм) или деревянные столбы) предназначены для закрепления полотна в вертикальном положении, а в некоторых случаях для крепления отдельных элементов ТСОП. Тип опор выбирается, как правило, исходя из типа выбранного материала для полотна ограждения. Главным требованием при этом является способность материала и типа опор удерживать полотно ограждения при значительных воздействиях дестабилизирующих факторов, способствуя успешной реализации им охранной функции.

Фундамент ограждения это его основание. Его тип зависит от материала и конструкции исполнения полотна, его веса, высоты, а также физико-климатических условий и типа грунта местности установки ограждения. Различают ограждение на бетонном фундаменте (тип: ленточный или точечный) и ограждение без фундамента. В последнем случае опоры могут устанавливаться в специальные держатели с большой площадью опоры (например, при установке ограждения на местности с топким, мягким грунтом), или могут быть врыты в землю с подсыпкой песчано-гравийной смесью или грунтом. Оптимальным по сочетанию выполнения охранной функции и долговечности использования является ограждение с ленточным фундаментом. Такой фундамент, с одной стороны при глубине 50...80 см надежно защищает ограждение от подкопа, а с другой существенно снижает его колебания при значительных ветровых нагрузках, что является, само по себе, трудно устранимой помехой практически для всех извещателей сигнализационных систем периметра. Однако установка ленточного фундамента требует больших временных и финансовых затрат. В случае отсутствия возможности создания ленточного фундамента применяют «точечный» фундамент под опоры ограждения, которые рекомендуют в этом случае устанавливать через 2,5-3 м (см. рис. 3, например, ограждение с опорами на точечном фундаменте). Опыт эксплуатации ограждения при таком исполнении показывает, что через 3-5 лет необходим его капитальный ремонт, либо полная его замена (с проведением демонтажа установленных ТСОП). Если ограждение по каким-либо причинам выполнено без фундамента на опорах врытых в землю, то срок его службы до ремонта практически в 2 раза меньше за счет появления высокого уровня помех ТСОП от ветровых колебаний полотна. Поэтому ограждение такого типа может быть использовано только как временное.

Рис. З. Ограждение «Репейник», построенное на основе АСКЛ

Доминирующими свойствами при обеспечении охранной функции внешним ограждением могут быть (см. рис. 2):

- высота размер его полотна от уровня земли до верхнего края;

- просматриваемость наличие возможности постороннему лицу вести наблюдение за объектами на охраняемой территории, находясь за ее пределами, сквозь полотно;

- деформируемость способность полотна ограждения прогибаться (не прогибаться) при его преодолении нарушителем различными способами.

Высота внешнего ограждения определяет время его преодоления нарушителем способом перелаза, а также возможность его падения с верхней точки. По этой причине минимальная высота внешнего ограждения рекомендуется не менее 1,5 м, а максимальная до 4 м. Ограждения высотой более 4 м практически не увеличивают его преграждающих свойств, но выглядят неэстетично и требуют дополнительных затрат на укрепление его основания ввиду большой парусности. Высота, как и материал исполнения, внешнего ограждения должны определяться собственником исходя из оптимального компромисса между эстетикой его внешнего вида и накладываемой функцией охраны. По оценкам экспертов стоимость внешнего ограждения (затраты на материал и работы) приблизительно пропорциональна его высоте. На рисунке 2 показан вариант классификации ограждения по высоте полотна.

Низкое ограждение (до 2 м) дает возможность постороннему лицу просматривать внутреннюю часть охраняемой территории поверх ограждения. Ограждение такой высоты провоцирует нарушителя на преодоление зоны периметра «броском, с ходу». При этом им могут широко использоваться подручные средства (например, стремянка, пирамида из ящиков и т.п.) для перелаза ограждения без механического воздействия на его полотно.

Ограждение средней высоты (2-З м), из-за хорошего сочетания охранно-эстетических качеств, наиболее распространены в Системах охраны периметра. А дополнительное укрепление его по верху объемной или плоской (козырьком с наклоном наружу) конструкцией из АКЛ или колючей проволоки делает его преодоление нарушителем с помощью подручных средств достаточно сложным и маловероятным. Это может подвигнуть нарушителя на подкоп или разрушение полотна ограждения. Подход по укреплению ограждения средней высоты дополнительно инженерными средствами дает возможность построить заграждение по своим свойствам соизмеримое с высоким ограждением. При этом его исполнение и содержание обойдется дешевле.

Высокое ограждение (3-4 м) преодолевать способом перелаза крайне трудно. Поэтому более вероятным для его преодоления нарушителем является подкоп, либо разрушение целостности полотна. В этом случае (как и для укрепленного АКЛ ограждения средней высоты) важным при выборе типа полотна является стойкость к разрушению его материала, а также наличие ленточного фундамента ограждения. Он дает возможность не только противостоять подкопу нарушителя, но и способен выдерживать ветровые нагрузки, усиленные повышенной парусностью высокого ограждения.

Другие свойства внешнего ограждения интуитивно понятны и не требуют дополнительного пояснения и детализации.

Сигнализационное и электризуемое внешние ограждения по своей конструкции, исполнению и свойствам аналогичны виду, описанному выше. Отличием для них является выполнение дополнительных специальных задач в рамках охранной функции, которые дают возможность применять их для охраны периметра без использования ТСОП, либо как самостоятельный рубеж охраны совместно с ТСОП других рубежей.

Сигнализационное ограждение представляет собой проводящие металлические конструкции, являющиеся одновременно проволочным ограждением периметра и чувствительным датчиком системы сигнализации. Например, при охране государственной границы в нашей стране применялся сигнализационный комплекс «С-175М». Он представлял собой ограждение из перемежающихся линий колючей проволоки. Такое полотно закреплялось на опорах (высота до 2,1 м), включалось как два активных шлейфа, чувствительных к обрыву и короткому замыканию смежных линий. Современным представителем этого вида может служить система DTR-2000 (фирма Magal, Израиль). В этом случае монтируется ограждение высотой до 4 м. Его полотно состоит из натянутых стальных проволок, каждая из которых подсоединена к датчику натяжения, закрепляемому на опоре, чувствительному к деформациям полотна ограждения.

Электризуемое ограждение представляет собой систему токопроводящих, изолированных от опор, оголенных проводов. По ним распространяются импульсы высокого напряжения (3-10 кВ). Прикосновение к оголенным проводам потенциального нарушителя вызывает у него нелетальный, отталкивающий болевой шок. Появившиеся более 25-ти лет назад электризуемые ограждения к настоящему времени приобрели дополнительные функции: извещение о факте (попытке) вторжения, возможность контроля не только целостности и структуры (обрыв, замыкание соседних проводов, заземление) полотна, но и обозначение места проникновения нарушителя (с точностью до нескольких десятков метров). К такому виду сигнализационно-электризуемых ограждений можно отнести системы Elecro-Fence (фирма APS, Великобритания), Elecro-Guard 5000 (фирма DeTikon, США) и др. В России хорошо зарекомендовала себя система GM5 на базе контроллеров ESB275 (G.M. Advanced & Fencing Security Technologies, Израиль).

Важнейшей задачей при планировании защиты периметра предприятия является такой подбор состава компонент СОП по характеристикам и свойствам, который бы давал возможность в процессе эксплуатации достигнуть проявления ее системных свойств. Среди них важнейшим для реализации ее охранной функции будет состояние, когда достоинства одних ее элементов блокируют недостатки других, тем самым, повышая ее эффективность, а, следовательно, и уровень защищенности периметра предприятия от вторжения нарушителя.

Выбор варианта оснащения предприятия ЗИСС в сочетании с ТСОП определяется значимостью объектов на охраняемой территории для собственника, режимом их работы, производимой продукции, геолого-географическими и климатическими условиями местности, типом ее подстилающей поверхности и многими другими факторами, влияющими на конечный уровень защищенности периметра.

Конструкцию внешнего ограждения 6 , тип и материал его фундамента, опор, полотна выбирают применительно к условиям функционирования и размещения объектов и охраняемой территории на местности, исходя из финансовой возможности собственника предприятия, а также с учетом эстетических требований (если это необходимо) к внешнему виду и с обязательной ориентацией на выполнимость им охранной функции. При этом необходимо учитывать, что ограждение, кроме прямой охранной функции по созданию физического барьера на границе территории предприятия, своими свойствами должно как бы «подыгрывать» используемым совместно с ним техническим средствам обнаружения, повышая тем самым достоверность и надежность выявления факта вторжения нарушителя (вариант совместного применения ИСС и ТСОП показан на рис. 4). При этом в ходе построения внешнего ограждения необходимо учитывать условия и возможности его «реагировать» на воздействие человека и отличать его от воздействия животных, птиц и других мешающих факторов.

Рис. 4. Вариант совместного использованиявнешнего ограждения и ТСОП при охране нефтепровода

Вариант проведения анализа влияния характеристик внешнего ограждения различных вариантов исполнения с целью формирования требований к системе сигнализации периметра при планировании их совместной эксплуатации показан в таблице.

В заключение необходимо отметить, что далеко не все угрозы предприятию при совместном применении выбранного варианта комплектации СОП возможно закрыть одним рубежом сигнализации. В этом случае при высокой значимости охраняемых объектов для собственника в зоне периметра может устанавливаться несколько рубежей физических инженерных заграждений и сигнализации. В любом случае перед построением Системы охраны периметра предприятия должно быть проведено предпроектное обследование условий размещения и эксплуатации объектов на предполагаемой к охране территории. Это даст возможность с одной стороны оптимизировать состав СОП под конкретный перечень угроз предприятия, а с другой минимизировать затраты собственника на ее создание и уберечь от возможной ошибки.

1 Деревья и кустарники должны быть удалены и с внешней стороны ограждения. В этом случае предотвращается возможность использования близко растущих деревьев для перелаза через ограждения, а также для предотвращения скрытного подхода и/или наблюдения за охраняемой территорией.

2 В настоящее время отсутствуют правовые ограничения на использование АКЛ в составе ограждения.

3 ПЗ-50/22 плоское заграждение один элемент: плоская спираль АКЛ, диаметром 50 см, длиной 22 м, массой около 15,5 кг.

4 Случайное лицо при пересечении обозначенной на местности границы территории собственника переходит в категорию нарушителя лица, нарушившего установленные собственником правила доступа на объект – его собственность.

5 Устойчивость к разрушению зависит от типа используемого материала, например, жесткое ограждение из деревянных решетчатых конструкций крайне слабо противостоит разрушению, а гибкое ограждение из АКЛ, наоборот, обладает высокой устойчивостью к разрушению.

6 Характеристика GM: наличие функции шока, выходное напряжение 5-8 кВ, накапливаемая энергия 2 Дж, скважность импульсов не менее 1 с.

7 Рассматривается внешнее ограждение без специальных задач, что предполагает необходимость их совместного применения с ТСОП.

Статьи на эту тему

Инженерные сооружения и средства как составная часть системы охраны периметра

Предпроектное обследование при построении системы охраны периметра распределенного объекта Особенности охраны периметра. Часть 1

Рынок периметровых средств охранной сигнализации на пороге третьего тысячелетия.

Датчики охранной сигнализации.

Сколько стоит периметр?

B форуме пишут

Технические средства защиты объектов безопасности

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ

Шарлаев Евгений Владимирович

к.т.н., доцент каф ВСИБ АлтГТУ

Категории объектов защиты

Категории объектов защиты

По степени важности, а, следовательно, и необходимой надежности охраны объекты принято разделять на категории, например: особо важные (ОВ), важные, общего назначения.

Последствия действий нарушителей оцениваются по размеру нанесенного ущерба объекту, окружающей среде, общественным структурам.

Воздействие злоумышленников на ОВ объекты может привести к непоправимым последствиям, связанным с нанесением вреда здоровью и жизни людей, экологии и т.д. Такой ущерб не всегда поддается оценке в денежном выражении.

Действия нарушителей на объектах промышленно-коммерческого назначения (ПК) могут привести к ущербу, который в большинстве случаев оценивается в денежном эквиваленте.

Особенности задач охраны различных типов объектов

На OВ объектах злоумышленник в обязательном порядке должен быть нейтрализован до того, как он выполнит намеченные действия.

На ПК объектах нарушитель (если это не связано с диверсией или актом терроризма) может быть нейтрализован как до, так и непосредственно после совершения акции.

Особенности задач системы охраны объекта определяются также исходным положением нарушителя.

На ОВ объектах нарушитель (внешний) находится за территорией объекта, на котором недопустимо присутствие посторонних лиц.

На ПК объектах потенциальный нарушитель не может быть выявлен как злоумышленник, пока не совершит противоправные действия.

Физические средства представляют собой первую рубеж защиты информации и элементов вычислительных систем

Основные задачи, решаемые физическими средствами:

1. Охрана территории.

2. Охрана оборудования и перемещаемых носителей информации.

3. Охрана внутренних помещений и наблюдение за ними.

4. Осуществление контролируемого доступа в контролируемые зоны.

5. Нейтрализация наводок и излучений.

6 Препятствия визуальному наблюдению.

7. Противопожарная защита.

8. Блокирование действий злоумышленника.

К техническим средствам защиты информации (ЗИ) относят механические, электронно-механические, электромеханические, оптические, акустические, лазерные, радио-, радиолокационные и другие устройства, системы и сооружения, предназначенные для создания физических препятствий на пути к защищаемой информации и способные выполнять самостоятельно или в комплексе с другими средствами функции защиты информации.

I. Категории объектов защиты и особенности задач охраны объектов

II. Общие принципы обеспечения безопасности объектов

Обеспечение безопасности объекта базируется на двух принципах:

определение и оценка угроз объекту;

разработка и реализация адекватных мер защиты.

Адекватные меры защиты предусматривают:

тотальный контроль несанкционированного проникновения на территорию объекта, в здания и помещения;

ограничение и контроль доступа людей в «закрытые» здания и помещения с возможностью документирования результатов контроля;

обнаружение злоумышленника на самых ранних этапах его продвижения к цели акции;

оценку ситуации;

создание на пути продвижения нарушителя физических препятствий, обеспечивающих задержку, необходимую силам охраны для его перехвата;

принятие немедленных действий по развертыванию сил охраны и пресечению действий злоумышленников;

видеодокументирование действий персонала на особо ответственных участках объекта.

Система охранно-тревожной сигнализации (ОТС) обеспечивает:

ручное (аппаратное) управление постановкой/снятием с охраны с помощью электронных карт-пропусков;

контроль состояния системы с центрального пульта, мониторов АРМ постов охраны, и других АРМов в соответствии с регламентом;

паролирование и иерархическое распределение доступа сотрудников к функциям и регламентам системы;

работоспособное состояние при прекращении электроснабжения – в течение не менее 4 часов;

возможность независимой работы в случае нарушения связи с сервером или выхода из строя компьютерной техники;

Готовое решение ОТС - прибор приемноконтрольный охранно-пожарноый (ППКОП) «Рубеж-08»

Система охранно-тревожной сигнализации (ОТС) предназначена для постановки и снятия с охраны помещений; формирования и выдачи сигналов тревоги при несанкционированном появлении или попытке проникновения человека в закрытые и сданные под охрану помещения; просмотра состояния охраняемых помещений на планах в графической форме на автоматизированных рабочих местах (АРМ) интегрированной системы безопасности (ИСБ) и отображения на них сигналов тревоги или неисправности в графическом, текстовом и голосовом виде с привязкой к плану объекта; ведение протокола событий системы ОТС в памяти компьютера с возможностью просмотра на мониторе и его распечатки; ведение электронного журнала, фиксирующего действия операторов в стандартных и нештатных ситуациях.

II. Система охранно-тревожной сигнализации

Охранные извещатели

Охранные извещатели – это датчики системы охранной сигнализации, которые призваны обнаружить злоумышленника в охраняемом объекте, сформировать сигнал тревоги и передать его в охранную систему для принятия мер реагирования. По физическому принципу действия извещатели можно подразделить на следующие группы.

Инфракрасные – извещатели, которые обнаруживают тепловое (инфракрасное) излучение человеческого тела и формируют сигнал тревоги в случае, когда источник теплового излучения движется.

Ультразвуковые – извещатели, излучающие ультразвуковые колебания и принимающие сигнал, отраженный от окружающих предметов. Формирование тревожного сигнала происходит в случае возникновения движения в контролируемой зоне.

Радиоволновые – извещатели, излучающие в диапазоне ультракоротких радиоволн. Их принцип работы аналогичен принципу работы ультразвуковых извещателей.

II. Система охранно-тревожной сигнализации

Барометрические – извещатели, формирующие сигнал тревоги при скачкообразном падении атмосферного давления в охраняемом помещении, которое может произойти в случае открытия двери или окна.

Акустические – извещатели, формирующие сигнал тревоги при регистрации в охраняемой зоне характерного звука, например, звука разбивания оконного стекла.

Сейсмические – извещатели, устанавливаемые на жесткую конструкцию и формирующие сигнал тревоги в случае регистрации в этой конструкции колебаний, возникающих при попытке разрушения преграды.

Инерционные – извещатели, в которых сигнал тревоги формируется при механическом воздействии на охраняемый объект, например автомобиль (покачивание, толчки). К группе инерционных относятся вибрационные и ударноконтактные извещатели.

Пьезоэлектрические – различные извещатели, использующие в своей работе пьезоэлектрические материалы, которые обладают свойством наведения разности потенциалов на противоположных сторонах пьезоэлектрического кристалла при его деформации. К пьезоэлектрическим относятся контактные извещатели контроля разбития стекла, извещатели контроля неподвижности установленных или подвешенных предметов и т.д.

II. Система охранно-тревожной сигнализации

Охранные извещатели (продолжение)

Магнитоконтактные

Электроконтактные

Комбинированные

II. Система охранно-тревожной сигнализации

Охранные извещатели (продолжение)

Магнитоконтактные – извещатели, формирующие сигнал тревоги при размыкании геркона вследствие удаления от него магнитного элемента. Устанавливаются как правило на окна и входные двери.

Электроконтактные – извещатели, которые формируют сигнал тревоги при размыкании электрического контакта. В настоящее время используются как правило в системах тревожной сигнализации и работают в ручном режиме.

Комбинированные – извещатели, которые сочетают в себе два или более физических принципа действия (инфракрасный и ультразвуковой, инфракрасный и радиоволновой).

Действие извещателей основано на использовании различных физических принципов. Можно выделить два основных типа извещателей:

1. Пассивные извещатели, которые сами не являются источниками волн различной физической природы (электромагнитных, акустических, пр.).

2. Активные извещатели, являющиеся источниками волн.

Функциональная организация СКУД

СКУД обеспечивает:

интеграцию с другими системами ИСБ на программно-аппаратном уровне;

многоуровневую организацию доступа с возможностью корректировки базы данных администратором ИСБ в соответствии с решаемыми задачами;

возможность графического отображения состояния системы (наличие тревог, нештатных ситуаций, оперативной информации с выводом поэтажных планов, мест установки технических средств системы КУД);

создание архива с объемом памяти, обеспечивающим регистрацию всех фактов посещения предприятия сотрудниками и посетителями с указанием даты и времени посещения, их фотографий и иных данных с возможностью хранения и использования в течение одного года;

возможность ежедневного архивирования базы данных разовых посетителей в конце рабочего дня, ведение протоколов, электронных журналов;

Система контроля и управления доступом (СКУД) предназначена для выполнения комплекса мероприятий, направленных на ограничение и санкционирование доступа сотрудников на территорию предприятия, в помещения и зоны ограниченного доступа. Оборудование рассчитано на количество пользователей системы контроля и управления доступом электронной проходной и для выделенных помещений.

III. Система контроля и управления доступом

СКУД обеспечивает (продолжение):

возможность перехода на ручное управление отдельными элементами СКУД с защитой паролем и подтверждением дежурным службы безопасности с автоматическим протоколированием данного факта;

возможность развития за счет расширения программно-аппаратных частей без нарушения работоспособности смонтированного оборудования, а также возможность модернизации в случае изменения или расширения функций (задач), выполняемых системой.

Электронная проходная сотрудников и посетителей

СКУД электронной проходной обеспечивает:

санкционированный доступ (вход и выход) сотрудников на территорию предприятия (основанием санкционированного доступа является карта-пропуск);

вывод фотоизображения сотрудников, имеющих постоянные и временные пропуска на мониторе оператора поста охраны на КПП;

возможность блокирования выхода через проходные в случае поступления сигнала тревоги;

компьютерный учет входа и выхода посетителей и сотрудников с ведением протокола в компьютере и выводом протокола на принтер.

III. Система контроля и управления доступом

(продолжение):

Центральная проходная может быть оборудована электромеханическими турникетами типа «трипод». Управление проходами через турникеты может осуществляться как в автоматическом, так и в полуавтоматическом (с принятием решенийвахтером) и ручном режимах.

На АРМах может быть реализован режим фотоидентификации, время вывода фотографии находится в районе 1с. Для ручного управления турникетами на рабочем месте устанавливаются специальные кнопочные панели.

Доступ в зоны, выделенные помещения и кабинеты

СКУД обеспечивает:

санкционированный доступ сотрудников в зоны, выделенные помещения и кабинеты согласно разграничению прав доступа;

выдачу сигнала тревоги на АРМ СКУД в случае несанкционированного проникновения в зоны доступа и выделенные помещения (вскрытие двери) или в случае не закрытия двери;

блокирование выхода из зоны в случае поступления сигнала тревоги или при попытке несанкционированного прохода;

компьютерный учет входа и выхода посетителей и сотрудников с ведением протокола в компьютере и выводом протокола на принтер;

контроль и регистрацию перемещения сотрудников в протоколе компьютера;

аварийную разблокировку дверей с поста охраны центрального входа.

III. Система контроля и управления доступом

СТН предназначена для:

усиления охраны и внутриобъектового режима на охраняемом объекте;

организации технологического наблюдения в местах установки системы пожаротушения.

СТН обеспечивает:

интеграцию с другими системами ИСБ на программно-аппаратном уровне;

визуальный контроль периметра предприятия, контроль выполнения технологических процессов внутри помещений объекта, контроль зоны досмотра транспортных средств, контроль государственных номеров автотранспорта, подъезжающего к внешним воротам транспортных КПП;

Телевизионные системы широко применяются для наблюдения за территорией охраняемого объекта или за обстановкой внутри помещения. Практически такие системы имеют общую структуру: несколько передающих ТВ-камер подключаются к центральному пульту, где устанавливаются один или несколько мониторов, на которые можно выводить изображение от любой из передающих камер. При сходной структуре различные системы отличаются типами используемых ТВ-камер и схемой подключения к центральному пульту.

III. Система контроля и управления доступом

Телевизионные системы (продолжение):

получение должностными лицами дежурного персонала службы безопасности видеоинформации с телевизионных камер в соответствии с настройками системы;

получение должностными лицами дежурного персонала производственных подразделений объекта видеоинформации с телевизионных камер;

приоритетное включение каналов для просмотра и запись при срабатывании технических средств систем безопасности в зоне наблюдения телекамер;

круглосуточную запись изображений со всех видеокамер с последующей возможностью воспроизведения;

работоспособное состояние при прекращении электроснабжения в течение не менее 1 ч.

При разработке СТН учитываются следующие основные требования:

возможность создания единой системы видеонаблюдения со сквозной нумерацией всех камер и единой базой данных о конфигурации системы;

возможность интеграции СТН в комплекс инженерно-технических средств охраны;

возможность расширения общего количества видеокамер;

наличие на АРМ постов охраны тревожных телевизионных мониторов, вывод изображений на которые возможен в автоматическом режиме по сигналам от технических средств других систем, входящих в интегрированную систему безопасности (ИСБ);

III. Система контроля и управления доступом

Телевизионные системы (продолжение):

одновременный вывод на один компьютерный монитор АРМа изображения любых камер (при наличии соответствующих прав) вне зависимости от того, к какому видеосерверу они подключены;

осуществление администрирования системы с рабочего места с соответствующими полномочиями администратора;

наличие средств управления выводом изображений от всех видеокамер на мониторы постов наблюдения, записи (круглосуточной, по расписанию, по детектору движения, по тревогам в системах, входящих в ИСБ, по запросу оператора);

обеспечение скорости записи не менее 7 кадров в секунду по каждой камере при максимальном качестве изображения;

оперативное видеоархивирование в течение не менее одной недели в непрерывном режиме записи с использованием современных средств хранения информации с возможностью поиска и просмотра видеофрагментов по нескольким параметрам: дате, времени и событиям;

возможность передачи оцифрованного видеокадра или видеосюжета по локальной сети, распечатки видеокадра на принтере, а также записи видеокадров/ видеосюжетов на CD или другие стандартные переносные носители.

III. Система контроля и управления доступом

Видеокамеры

Видеокамеры наблюдения могут устанавливаться стационарно и с поворотными устройствами в зависимости от специфики наблюдаемых участков. Для камер с трансфокаторными объективами целесообразно использование поворотного устройства. Использование поворотного устройства позволяет не только получить более полную «картину» всего объекта, но и производить детальный контроль нескольких объектов без значительного удорожания системы в целом.

Видеосигналы и сигналы управления от телевизионных камер, помеченных в перечне объекта как находящиеся в условиях сильных электромагнитных помех, транслируются на зональный узел по волоконнооптической линии связи, а в остальных случаях – по кабельным линиям связи. Сигналы от остальных телевизионных камер, относящихся к системе охранного наблюдения, транслируются по локальной вычислительной сети (ЛВС) предприятия.

В СТН могут применяться как цветные так и черно-белые видеокамеры. Данные видеокамеры используются в качестве базовых для организации видеонаблюдения. Черно-белые телекамеры стоят в полтора раза дешевле цветных, у них выше разрешающая способность (в полтора-два раза) и чувствительность (в 4–8 раз). Их следует применять при наблюдении больших открытых территорий.

Назначение системы пожарной сигнализации (ПС)

Система ПС предназначена для:

выдачи адресного сообщение об обнаружении очага возгорания в помещение поста охраны с указанием адреса датчика (для каждого датчика в отдельности задается уровень чувствительности для выдачи сообщения «внимание» и «пожар», раздельно для дневного и ночного режимов);

выдачи сообщение «неисправность» в помещение поста охраны с указанием адреса датчика;

выдачи сигнала «пожар», на систему оповещения людей о пожаре, пускатели системы для блокирования приточной вентиляции и на другие системы;

управления установками автоматического пожаротушения;

возможности работы в автономном режиме с выполнением вышеуказанных требований;

фиксацию факта и времени обнаружении очага возгорания, и отображение информации в реальном масштабе времени на мониторах АРМов операторов ИСБ;

ведение протокола событий системы ПС в памяти компьютера с возможностью просмотра на мониторе и его распечатки;

ведение электронного журнала, фиксирующего действия операторов в стандартных и нештатных ситуациях.

IV. Система пожарной сигнализации

Система автоматического пожаротушения

Системой автоматического пожаротушения оборудуются, как правило, кабельные туннели. Применяется модульная система порошкового пожаротушения. Управление системой пожаротушения производится при помощи специализированных сетевых контроллеров, входящих в состав оборудования ППКОП.

Модули порошкового пожаротушения

Тушению не подлежат щелочные и щелочноземельные металлы, а также вещества, горение которых может происходить без воздуха. Модуль предназначен для тушения без участия человека загораний твердых материалов (класс пожаров А), горючих жидкостей.

Модуль порошкового пожаротушения МПП-2,5 (БУРАН-2,5) предназначен для тушения и локализации пожаров твердых материалов, горючих жидкостей и электрооборудования до 5000 В в производственных, складских, бытовых и других помещениях. Модуль МПП-2,5 является основным элементом для построения автоматических установок порошкового пожаротушения импульсного типа. МПП-2,5 обладает функцией самосрабатывания.

IV. Система пожарной сигнализации

Выбор пожарных извещателей

Следует отдать предпочтение пожарной сигнализации, построенной на основе высококачественного профессионального оборудования в области систем пожарной сигнализации, например, на основе адресно-аналоговых пожарных извещателей и оповещателей компании System Sensor.

Адресно-аналоговые системы являются более высокой ступенью в развитии систем пожарной безопасности. Основным отличием от адресных и традиционных пороговых систем является то, что пожарный извещатель измеряет уровень задымленности, температуру в помещении и передает эту информацию на приёмно-контрольную панель (ППК), которая принимает решения о дальнейшем функционировании всех элементов системы в целом в соответствии с настройками.

В качестве базового извещателя для большинства помещений можно применить оптико-электронный дымовой извещатель 2251ЕМ В основе работы оптического дымового извещателя 2251ЕМ лежит принцип рассеивания света. Он способен обнаруживать светлый дым, частицы которого достаточно велики по размеру. Используется в случае, когда сообщение о пожаре нужно получить как можно раньше, уже на этапе тления.

V. Периметровая охрана

Функциональные зоны охраны

При создании периметровой охраны ОВ объекта его внутренняя территория (охраняемая площадь) должна быть условно разделена на несколько функциональных зон: обнаружения, наблюдения, сдерживания, поражения, в которых располагаются соответствующие технические средства.

Зона обнаружения (3О) – зона, в которой непосредственно располагаются периметровые средства обнаружения, выполняющие автоматическое обнаружение нарушителя и выдачу сигнала «Тревога». Размеры зоны в поперечном сечении могут изменяться от нескольких сантиметров до нескольких метров.

Зона наблюдения (ЗН) – предназначена для слежения с помощью технических средств (телевидение, радиолокация и т.д.) за обстановкой на подступах к границам охраняемой зоны и в ее пространстве, начиная от рубежей.

Зона физического сдерживания (ЗФС) предназначена для задержания нарушителя при продвижении к цели или при побеге. Организуется с помощью инженерных заграждений, создающих физические препятствия перемещению злоумышленника. Инженерные заграждения представляют собой различные виды заборов, козырьков, спиралей из колючей ленты и проволоки, рвов, механических задерживающих преград и т.п. Во многих случаях 30 и ЗФС совмещаются.

V. Периметровая охрана

Оптимизация построения периметровой охраны

Таким образом, при построении эффективной системы охранной безопасности (СОБ) объекта необходимо решить задачу оптимизации конфигурации и длины периметра, количества рубежей, физических барьеров (ФБ), средств нейтрализации и поражения, дислокации персонала охраны.

На практике в подавляющем числе случаев приходится иметь дело с уже существующим, а не с проектируемым объектом.

Зона средств физической нейтрализации и поражения (ЗНП) предназначена соответственно для нейтрализации и поражения злоумышленников. В большинстве случаев располагается в 30 и ЗФС. В этой зоне помещаются средства физического воздействия, которые в общем случае подразделяются на электрошоковые, ослепляющие (вспышки), оглушающие, удушающие, ограничивающие возможность свободного перемещения (быстро застывающая пена), средства нейтрализации и поражения – огнестрельное оружие, минные поля и т. п.

Очевидным кажется, что задачи охраны могут быть эффективно решены путем отдаления внешнего ограждения, поскольку в этом случае злоумышленнику потребуется больше времени для преодоления расстояния до цели и, соответственно, больше времени остается для действий сил охраны. Однако в этом случае удлиняется периметр объекта. Соответственно увеличиваются затраты на дорогостоящие технические средства и их эксплуатацию, а также необходимая численность сил охраны.

Элементами технической защиты объектов являются:

1.Средства связи. Они должны обеспечивать связь как внутри охраняемого объекта, так и за его пределами. Во избежание нежелательных контактов охранников с криминальными элементами посты на объекте должны быть оборудованы только внутренней связью со старшим смены (или с начальником караула). Если же на охраняемом объекте только один пост, то его следует оборудовать как внутренней связью с участками или отделами предприятия (организации), так и внешней связью. В значительной степени негативных контактов охранников по телефону можно избежать за счет использования на объекте средств радиосвязи, переговоры по каналам которой легче контролировать.

2.Средства видеонаблюдения. С их помощью контролируется вход и выход с объекта лиц, въезд и выезд автотранспорта, выборочно отслеживаются отдельные лица, находящиеся на объекте, просматриваются внутренние помещения (в том числе закрытые).

3.Средства охранно-пожарной сигнализации. По экономическим соображениям охранная и пожарная сигнализация нередко объединяется и служит для выдачи сигнала тревоги в нерабочее время при попытках проникновения или возникновения пожаров на охраняемых объектах.

4.Освещение объекта охраны. Наличие достаточного освещения на объекте позволяет охране контролировать не только его территорию, но и прилегающую к нему местность. Правильно установленное на объекте электроосветительное оборудование должно обеспечивать малозаметное для постороннего наблюдателя движение охранника по территории объекта. В первую очередь освещаться должен не сам маршрут движения (обхода), а прилегающая к нему территория для того, чтобы охранник не превращался в живую мишень.

5. Ограждение периметра объекта.

6. Запретная зона. Запретная зона может быть расположена как по периметру объекта охраны, так и внутри объекта, вокруг участков с ограниченным доступом. Запретная зона может контролироваться как при помощи служебных собак, так и путем использования различных оптико-электронных, ультразвуковых, емкостных и радиоволновых датчиков.

7. Запорные устройства и замки. Имеющиеся на охраняемом объекте замки и запорные устройства должны обеспечивать плотное закрывание дверей и возможность правильного наложения пломб.

8. Контрольно-пропускные пункты (КПП). КПП на охраняемых объектах предназначены для пропуска людей, автомобильного транспорта, железнодорожных вагонов и платформ. На КПП должна быть «вертушка» с блокирующим ее механизмом, а двери надо оборудовать замками с дистанционным управлением с поста охраны.

9. Специально оборудованные места нахождения охранников. К ним относятся: а) наблюдательные вышки; б) постовые будки; в) укрытия для проведения скрытого наблюдения за объектом и прилегающей территорией и для осуществления засады при задержании посторонних лиц, проникших на объект.

Являясь важным условием эффективности охраны объектов, техническая укрепленность прямо влияет на криминогенную обстановку на объекте, особенно при наличии на нем значительных товарно-материальных ценностей. Соотношение технической укрепленности и случаев проникновения на охраняемый объект находится в пропорциональной зависимости.

Дополнительные материалы по теме охрана объектов:

Физические средства защиты - это разнообразные устройства, приспособления, конструкции, аппараты, изделия, предназначенные для создания препятствий на пути движения злоумышленников.

Физические средства защиты

К физическим средствам относятся механические, электромеханические, электронные, электронно-оптические, радио- и радиотехнические и другие устройства для воспрещения несанкционированного доступа (входа, выхода), проноса (выноса) средств и материалов и других возможных видов преступных действий.

Эти средства применяются для решения следующих задач:

- охрана территории предприятия и наблюдение за ней;

- охрана зданий, внутренних помещений и контроль за ними;

- охрана оборудования, продукции, финансов и информации;

- осуществление контролируемого доступа в здания и помещение.

Все физические средства защиты объектов можно разделить на три категории:

- средства предупреждения,

- средства обнаружения

- системы ликвидации угроз.

Охранная сигнализация и охранное телевидение, например, относятся к средствам обнаружения угроз; заборы вокруг объектов - это средства предупреждения несанкционированного проникновения на территорию, а усиленные двери, стены, потолки, решетки на окнах и другие меры служат защитой и от проникновения, и от других преступных действий (подслушивание, обстрел, бросание гранат и взрывпакетов и др.). Средства пожаротушения относятся к системам ликвидации угроз.

В общем плане по физической природе и функциональному назначению все средства этой категории можно разделить на следующие группы:

- охранные и охранно-пожарные системы;

- охранное телевидение;

- охранное освещение;

- средства физической защиты.

К средствам физической защиты относятся:

- ограждение и физическая изоляция,

- запирающие устройства,

- системы контроля доступа.

К системам контроля доступа относятся:

- системы, использующие различные карты и карточки, на которых помещается кодированная или открытая информация о владельце,

- системы опознавания по отпечаткам пальцев,

- системы опознавания по голосу,

- системы опознавания по почерку,

- система опознавания по геометрии рук.

Все устройства идентификации могут работать как отдельно, так и в комплексе.

Рекомендации по ограничению физического доступа к оборудованию связи.

Для достижения указанной цели следует применять аппаратуру, проверенную на отсутствие внедренных “закладок”, эксплуатируемую аппаратуру - пломбировать, ремонт аппаратуры производить только с привлечением доверенных специалистов под контролем владельца или сотрудника службы безопасности, исключить какие-либо инициативные переделки введенной в эксплуатацию аппаратуры обслуживающим персоналом или ремонтниками. Особое внимание следует обращать на легко заменяемые элементы. Например, кабель, соединяющий телефонный аппарат с аппаратом защиты (скремблером, шифратором) может быть заменен за несколько секунд, а его конструкция и габариты допускают установку весьма совершенной “закладки”. Такие элементы следует дополнительно закреплять и маркировать. Дополнительное крепление и маркировка должны быть незаметны для постороннего наблюдателя, но легко проверяться владельцем терминала или допущенным обслуживающим персоналом. Прокладка проводов, несущих сигналы незащищенной информации, должна выполняться скрыто, по возможности без разъемных соединений, функционально необходимые разъемы должны дополнительно фиксироваться или пломбироваться.

Для исключения перехвата информации по электромагнитным полям желательно применять аппаратуру, сертифицированную Гостехкомиссией России, выполняя указания по ее размещению. При использовании иной аппаратуры желательно провести инструментальную проверку возможности приема сигналов защищаемой информации в непосредственной близости (10 - 15 см) от аппаратуры.

Отходящие цепи должны быть максимально удалены от аппаратуры обработки информации. Кабели, шнуры, несущие сигнала защищаемой информации, и находящиеся вблизи аппаратуры отходящие цепи должны быть экранированы.

Поскольку применение сертифицированной аппаратуры и рекомендуемое размещение аппаратуры и кабелей в условиях коммерческого предприятия часто невыполнимы, полезным может быть размещение в составе абонентского терминала генераторов электромагнитного шума. При этом излучающие системы (антенны) генераторов должны быть максимально совмещены в пространстве с излучающими элементами аппаратуры.

В целом при организации рабочего места абонента защищенной связи следует придерживаться правил:

- На рабочем месте должен быть минимум аппаратуры и оборудования; только то, что совершенно необходимо для рабочего процесса.

- Установка всего оборудования и элементов интерьера должна предельно затруднять их перемещение и замену или внедрение посторонних предметов.

- На случай, если нарушение размещения, замена или внедрение нового предмета произойдет, должны быть приняты меры, делающие это изменение выявляемым и определены действия, следующие за таким выявлением.

- Должно быть максимально затруднено для злоумышленника наблюдение за рабочим процессом связи и ознакомление с системой и аппаратурой защиты информации.

Системы охраны периметров.

Современные электронные системы охраны весьма разнообразны и в целом достаточно эффективны. Однако большинство из них имеют общий недостаток: они не могут обеспечить раннее детектирование вторжения на территорию объекта. Такие системы, как правило, ориентированы на обнаружение нарушителя, который уже проник на охраняемую территорию или в здание. Это касается, в частности, систем видеонаблюдения; они зачастую с помощью устройства видеозаписи могут лишь подтвердить факт вторжения после того, как он уже произошел.

Квалифицированный нарушитель всегда рассчитывает на определенное временное “окно”, которое проходит от момента проникновения на объект до момента срабатывания сигнализации. Минимизация этого интервала времени является коренным фактором, определяющим эффективность любой охранной системы, и в этом смысле привлекательность периметральной охранной сигнализации неоспорима.

Периметральная граница объекта является наилучшим местом для раннего детектирования вторжения, т.к. нарушитель взаимодействует в первую очередь с физическим периметром и создает возмущения, которые можно зарегистрировать специальными датчиками. Если периметр представляет собой ограждение в виде металлической решетки, то ее приходится перерезать или преодолевать сверху; если это стена или барьер, то через них нужно перелезть; если это стена или крыша здания, то их нужно разрушить; если это открытая территория, то ее нужно пересечь.

Все эти действия вызывают физический контакт нарушителя с периметром, который предоставляет идеальную возможность для электронного обнаружения, т.к. он создает определенный уровень вибраций, содержащих специфический звуковой “образ” вторжения. При определенных условиях нарушитель может избегнуть физического контакта с периметром. В этом случае можно использовать “объемные” датчики вторжения, обычно играющие роль вторичной линии защиты.

Датчик любой периметральной системы реагирует на появление нарушителя в зоне охраны или определенные действия нарушителя. Сигналы датчика анализируются электронным блоком (анализатором или процессором), который, в свою очередь, генерирует сигнал тревоги при превышении заданного порогового уровня активности в охраняемой зоне.

Общие требования к периметральным системам.

Любая периметральная система охраны должна отвечать определенному набору критериев, некоторые из которых перечислены ниже:

- Возможность раннего обнаружения нарушителя - еще до его проникновения на объект

- Точное следование контурам периметра, отсутствие “мертвых” зон

- По возможности скрытая установка датчиков системы

- Независимость параметров системы от сезона (зима, лето) и погодных условий (дождь, ветер, град и т.д.)

- Невосприимчивость к внешним факторам “нетревожного” характера - индустриальные помехи, шум проходящего рядом транспорта, мелкие животные и птицы

- Устойчивость к электромагнитным помехам - грозовые разряды, источники мощных электромагнитных излучений и т.п.

Очевидно, что периметральная охранная система должна обладать максимально высокой чувствительностью, чтобы обнаружить даже опытного нарушителя. В то же время эта система должна обеспечивать по возможности низкую вероятность ложных срабатываний. Причины ложных тревог могут быть различными. Система может, например, среагировать при появлении в зоне охраны птиц или мелких животных. Сигнал тревоги может появиться при сильном ветре, граде или дожде. Кроме того, ложная тревога может возникнуть из-за “технологических” причин: неграмотный монтаж датчиков на ограде, неправильная настройка электронных блоков или просто неудовлетворительное инженерное состояние самой ограды, которая может, например, вибрировать при сильном ветре.

Сегодня рынок периметральных систем, как отечественных, так и импортных, весьма широк. Тем не менее, выбрать наиболее эффективную систему, отвечающую специфическим требованиям объекта, иногда бывает непросто. При выборе и проектировании системы нужно учитывать множество факторов - тип ограды, топографию и рельеф местности, возможность выделения полосы отчуждения, наличие растительности, соседство железных дорог, эстакад и автомагистралей, наличие линий электропередач.

Весьма важным фактором является квалификация и опыт организации, которая проектирует и монтирует периметральную систему охраны. Опыт показывает, что зачастую эффективность системы определяется не столько ее исходными техническими параметрами, сколько правильностью выбора и грамотностью ее монтажа.

Для оценки эффективности периметральных систем чаще всего используют специальные испытательные полигоны. Охранные системы там монтируют на стандартных оградах и оценивают их по специальным методикам, имитируя различные действия нарушителя - разрушение ограды, перелезание, подкоп и др.

Специфика применения периметральных систем.

Особенность периметральных систем состоит в том, что обычно они конструктивно интегрированы с ограждением и генерируемые охранной системой сигналы в сильной степени зависят как от физико-механических характеристик ограды (материал, высота, жесткость и др.), так и от правильности монтажа датчиков (выбор места крепления, метод крепления, исключение случайных вибраций ограды и т.п.). Очень большое значение имеет правильный выбор типа охранной системы, наиболее адекватно отвечающей данному типу ограды.

Периметральные системы используют, как правило, систему распределенных или дискретных датчиков, общая протяженность которых может составлять несколько километров. Такая система должна обеспечивать высокую надежность при широких вариациях окружающей температуры, при дожде, снеге, сильном ветре. Поэтому любая система должна обеспечивать соответствующую автоматическую адаптацию к погодным условиям и возможность дистанционной диагностики.

Любая периметральная система должна легко интегрироваться с другими охранными системами, в частности, с системой видеонаблюдения.

Радиолучевые системы.

Такие системы содержат приемник и передатчик СВЧ сигналов, которые формируют зону обнаружения в виде вытянутого эллипсоида вращения (рис.1). Длина отдельной зоны охраны определятся расстоянием между приемником и передатчиком, а диаметр зоны варьируется от долей метра до нескольких метров.

Принцип действия таких систем основан на анализе изменений амплитуды и фазы принимаемого сигнала, возникающих при появлении в зоне постороннего предмета. Системы применимы там, где обеспечивается прямая видимость между приемником и передатчиком, т.е. профиль поверхности должен быть достаточно ровным и в зоне охраны должны отсутствовать кусты, крупные деревья и т.п.

Применяют радиолучевые системы как при установке вдоль оград, так и для охраны неогражденных участков периметров. Эти системы обычно рассчитаны на обнаружение нарушителя, который преодолевает рубеж охраны в полный рост или согнувшись.

Общим недостатком радиолучевых систем является наличие “мертвых” зон - чувствительность системы понижена вблизи приемника и передатчика, поэтому приемники и передатчики соседних зон должны устанавливаться с перекрытием в несколько метров. Кроме того, радиолучевые системы недостаточно чувствительны непосредственно над поверхностью земли (30 - 40 см), что может позволить нарушителю преодолеть рубеж охраны ползком.

Относительно широкая зона чувствительности системы обуславливает ограниченность ее применения на объектах, где возможно случайное попадание в зону обнаружения людей, транспорта и т.п. В таких ситуациях для предотвращения ложных срабатываний рекомендуется с помощью дополнительной ограды оборудовать предзонник.

Блоки радиолучевых систем устанавливают либо на грунте (с помощью специальных стоек), либо на ограде или стене здания. При установке системы на грунте требуется подготовить охраняемую зону - спланировать территорию, удалить кустарники, деревья и посторонние предметы. При эксплуатации необходимо периодически выкашивать траву и убирать снег. При значительной высоте снежного покрова (более 0,5 м) необходимо изменить высоту крепления блоков на стойках и провести их дополнительную юстировку.

Радиоволновые системы.

Чувствительным элементом такой системы является пара расположенных параллельно проводников (кабелей), к которым подключены соответственно передатчик и приемник радиосигналов. Вокруг проводящей пары (“открытой антенны”) образуется чувствительная зона, диаметр которой зависит от взаимного расположения проводников. При появлении человека в зоне чувствительности сигнал на выходе приемника изменяется и система генерирует сигнал тревоги.

При использовании радиоволновых систем на оградах, кабели устанавливают либо на специальных стойках на верхнем торце ограды, либо непосредственно на поверхности ограды.

Выпускаются модификации радиоволновых систем также для защиты неогражденных территорий. При этом кабели устанавливают в грунт на глубину 15 - 30 см. Такая система охраны является скрытой, но подвержена сильному влиянию погодных условий, снижающих стабильность ее параметров.

Преимущества радиоволновых систем перед лучевыми - независимость от профиля почвы и точное следование линии ограды.

Одно из наиболее известных отечественных охранных устройств радиоволнового типа - система “Уран-М”- разработка предприятия НИКИРЭТ (г. Заречный, Пензенская обл.). Двухпроводная линия (рис. 2.) закрепляется на вертикальных или наклонных кронштейнах (консолях), выполненных из диэлектрика (входят в комплект поставки). В качестве проводников используется провод полевой телефонной связи П-274М, обеспечивающий достаточную механическую прочность и стойкость к атмосферным воздействиям. Длина одной зоны охраны находится в пределах от 10 до 250 м. Расстояние между соседними кронштейнами обычно составляет 6...8 м, в районах с сильными ветрами его рекомендуется уменьшать до 3...4 м.

Для протяженных периметров используют несколько комплектов “Уран-М”. Для исключения влияния соседних зон предусмотрен режим взаимной синхронизации до 22 - 25 отдельных комплектов. Радиоволновые системы можно устанавливать практически на любых жестких оградах (кирпич, бетон, металл).

В состав системы “Уран-М” входят: задающий блок, подключаемый с одной стороны проводной линии, и блок обработки сигналов, подключаемый с другой стороны линии. Задающий блок формирует импульсный высокочастотный сигнал, создающий электромагнитное поле между проводниками. Зона обнаружения имеет в поперечном сечении вид эллипса, в фокусах которого расположены проводники. Расстояние между проводниками обычно составляет 0,4 м; при этом зона обнаружения имееть размер 0,5 х 0,8 м.

Система настраивается для детектирования объекта массой более 30 - 40 кг и не срабатывает при попадании в зону птиц или мелких животных. Система не срабатывает при движении транспорта на расстоянии более 3 м от чувствительных проводников. Напряжение питания 20...30 В, ток питания - не более 100 мА. Обеспечен режим дистанционного контроля работоспособности. Охранное устройство устойчиво к воздействию сильного дождя (до 40 мм/час), снега, града и ветра со скоростью до 20 м/сек. Электронные блоки имеют размеры 255 х 165 х 110 мм, они сохраняют работоспособность в температурном диапазоне от -40О до +40О. Конструкция блоков обеспечивает защиту от внешних электромагнитных помех и высокой влажности.

Инфракрасные системы

Активные лучевые ИК системы

Лучевые инфракрасные системы (их часто называют также линейными активными оптико-электронными извещателями) состоят из передатчика и приемника, располагаемых в зоне прямой взаимной видимости. Такой датчик формирует сигнал тревоги при прерывании луча, попадающего на фотоприемный блок. Отличительная особенность активных лучевых систем - возможность создания очень узкой зоны обнаружения. На практике сечение чувствительной зоны определяется размером используемых в оптических блоках линз. Это особенно важно для объектов, вокруг которых невозможно создать зону отчуждения. Однако, как и радиолучевые, ИК-лучевые системы могут применяться только на прямолинейных участках периметров или оград.

Основная проблема лучевых ИК-охранных приборов - ложные срабатывания при неблагоприятных атмосферных условиях (дождь, снегопад, туман), уменьшающих прозрачность среды. Надежность в таких случаях обеспечивают за счет многократного превышения энергии луча над минимальным пороговым значением, необходимым для срабатывания датчика.

Источником помех может быть также прямая засветка приемника солнечными лучами. Чаще сего это случается на закате или рассвете, когда солнце стоит низко над горизонтом. Согласно российским стандартам датчик должен сохранять работоспособность при естественной освещенности не менее 10000 лк и не менее 500 лк - от электрических осветительных приборов. Большинство современных отечественных и зарубежных лучевых датчиков имеют специальные средства фильтрации фонового излучения и отвечают указанным выше требованиям. Однако для обеспечения высокой помехозащищенности от засветки очень важно правильно юстировать датчик при его настройке и выполнять все рекомендации изготовителя по монтажу.

Кроме того, ИК системы могут срабатывать при попадании в луч птиц, листьев и веток деревьев или др. Для повышения устойчивости и надежности ИК-лучевых систем их делают многолучевыми (обычно используют 2 или 4 независимых луча), а также применяют схемы автоматической обработки сигналов, минимизирующие влияние внешней среды.

Специальные меры принимают для сохранения работоспособности датчиков в зимних условиях, при возможности обмерзания или налипания снега на оптические поверхности блоков. Достаточно надежными методами борьбы с указанными явлениями служат специальные козырьки на оптических фильтрах и внутренние обогреватели оптико-электронных блоков.

Пассивные ИК системы

Такие “однопозиционные” системы представляют собой пассивные ИК-детекторы с пространственной диаграммой чувствительности в виде луча. Они проще в монтаже и настройке, чем двухпозционные ИК-лучевые системы и используются в основном там, где нужно перекрыть короткие участки периметра - зоны въезда транспорта, разрывы в ограждениях, ворота, оконные проемы и т.п. Для таких датчиков характерно большее поперечное сечение чувствительной зоны, чем для лучевых оптических датчиков.

Для повышения устойчивости к внешним факторам и снижения частоты ложных срабатываний периметральные ИК-детекторы иногда конструктивно объединяют с СВЧ-датчиками. Два канала обнаружения - пассивный инфракрасный и радиоволновой - позволяют обеспечить высокую обнаруживающую способность при хорошей устойчивости к помехам. Датчик снабжен тройной системой самодиагностики; он имеет специальный активный оптический датчик, сигнализирующей о попытке умышленной блокировки прибора путем перекрытия чувствительной зоны. Микропроцессор с памятью событий позволяет выбирать оптимальный алгоритм обнаружения вторжения в различных окружающих условиях.

Оптоволоконные системы

Оптоволоконные кабели, используемые обычно для передачи информации, можно использовать также и в качестве датчиков для периметральных охранных систем. Деформация оптоволоконного кабеля изменяет его оптические параметры (показатель преломления и др.) и, как следствие, характеристики прошедшего через волокно лазерного излучения. В силу специфики используемых физических принципов оптоволоконные системы отличаются очень малой восприимчивостью к любым электромагнитным помехам, что позволяет использовать их в неблагоприятной электрофизической обстановке.

Оптоволоконные кабели проявляют несколько физических эффектов, позволяющих применять их в качестве периметральных датчиков. Во всех случаях к одному концу кабеля подключен миниатюрный полупроводниковый лазер, генерирующий когерентное излучение. Противоположный конец кабеля состыкован с фотодиодом (приемником), преобразующим оптический сигнал в электрический. Анализатор сравнивает принимаемый сигнал с эталонным, который соответствует невозмущенному состоянию сенсора, и детектирует внешние воздействия на периметр (смещения, вибрации или сжатия кабеля).

Емкостные системы охраны периметров

Датчик емкостной системы представляет собой один или несколько металлических электродов, укрепленных на изоляторах вдоль ограды, и является, по сути дела, антенной системой. Такая система часто выполняется в виде металлического козырька и устанавливается с помощью специальных стоек и изоляторов на уже существующем ограждении. Наиболее эффективны на объектах, оборудованных прочными жесткими оградами (железобетонные плиты, кирпичные стены, сварные металлические панели и т.п.).

На рис. 3 показана конструкция антенной системы емкостного датчика в виде декоративной металлической решетки, укрепленной на бетонной стене. Все секции решетки соединены в общий электрический контур и изолированы от основной ограды.

Антенная система подключается к электронному блоку, генерирующему электрический сигнал и измеряющему емкость антенной системы. Когда человек приближается к электродам или касается их, емкость антенной системы изменяется, что регистрируется электронным блоком, выдающим сигнал тревоги.

Конфигурация зоны обнаружения определяется методом крепления электродов. При установке основного электрода вдоль верхнего торца ограды система эффективно регистрирует лишь попытки перелезания. Если электроды смонтированы вдоль средней линии ограды, то система срабатывает уже при приближении нарушителя к периметру.